宇宙真的会打嗝吗?回顾《太空侵略者 Space Invaders》的像素革命

标签:70年代, top, 日本, 游戏, 街机游戏, 软件 • 发布时间:2025年4月15日 • 评论数:0 条评论

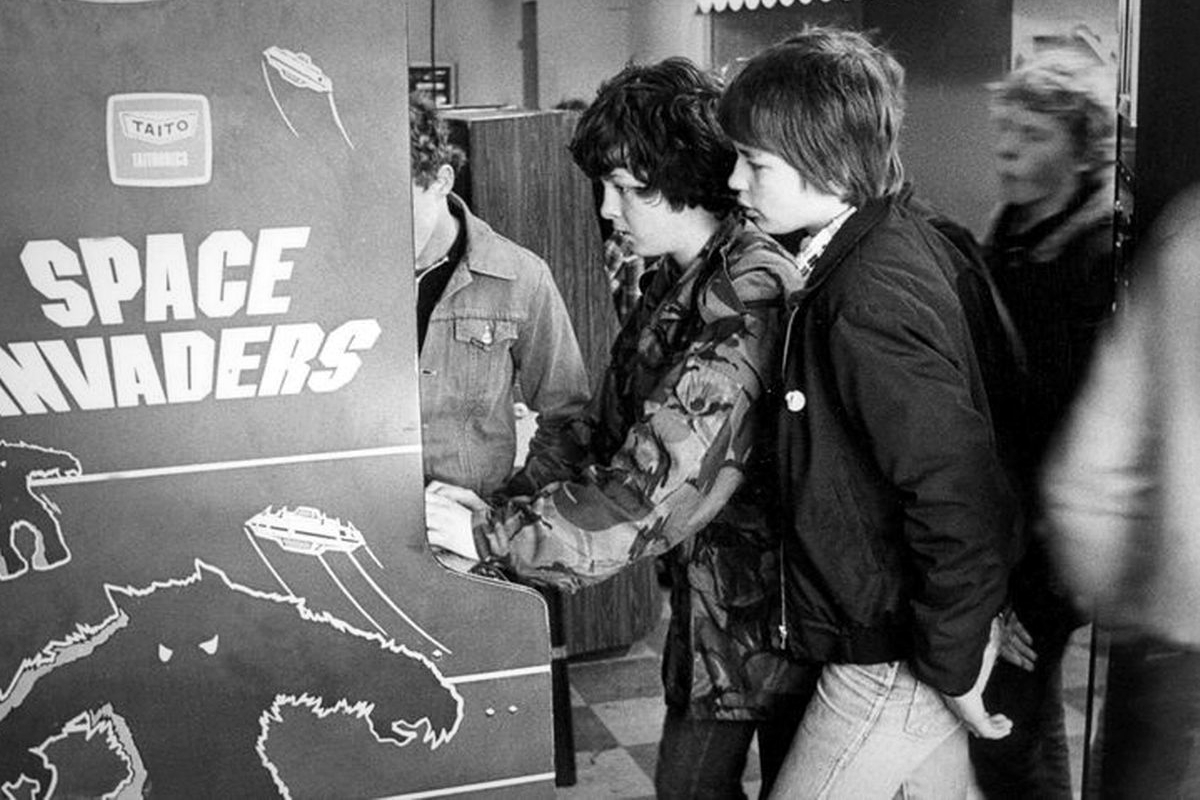

某个闷热的夏夜,东京秋叶原1978年的街机厅里,一群西装革履的上班族正围在一台白色立式机台前手舞足蹈。他们面前的屏幕上,一群三角形、矩形拼接的“外星飞船”正缓慢向地面逼近,下方的“激光炮台”在像素点的轰鸣声中不断左右横移——这便是《太空侵略者》(Space Invaders)在日本引爆的第一声“核爆”。没人想到,这个由158个简单图形构成的游戏,即将改写整个电子游戏产业的DNA。

一、从破产边缘到拯救日本经济的“外星人”

说起《太空侵略者》的诞生,得把时钟拨回1970年代的东京。当时主导街机市场的还是美国公司,像《乓》这样的早期作品虽然有趣,但复杂的操作和单调的玩法让日本玩家始终不买账。Taito公司的社长平山浩看在眼里急在心里,他找到当时名不见经传的游戏设计师西角友宏(后来被误传为“西门尼卡多”),抛出一个大胆命题:“能不能做个连便利店阿姨都能上手的射击游戏?”

西角团队在开发过程中经历了地狱般的折磨。受限于当时Intel 8080处理器的性能,他们不得不将外星人设计成只能横向移动的“密集方阵”,因为同时处理更多动作会让画面卡顿。更绝的是,为了解决内存不足的问题,程序员小林研一竟发明了“动态刷新”技术——当外星人向下移动时,实际上是在不断擦除旧图像并重新绘制新位置,这种“障眼法”让游戏流畅度提升了300%。

最令人印象深刻的是声音设计。由于硬件限制无法实现多声道,音响工程师岩谷彻灵机一动,用德州仪器的SN76477芯片模拟出类似“哔哔——咚咚”的外星人警报声。这个被玩家戏称为“宇宙打嗝”的音效,后来竟成为日本高中生模仿的流行语,甚至催生了首个街机厅周边产业——卖录有游戏音效的磁带。

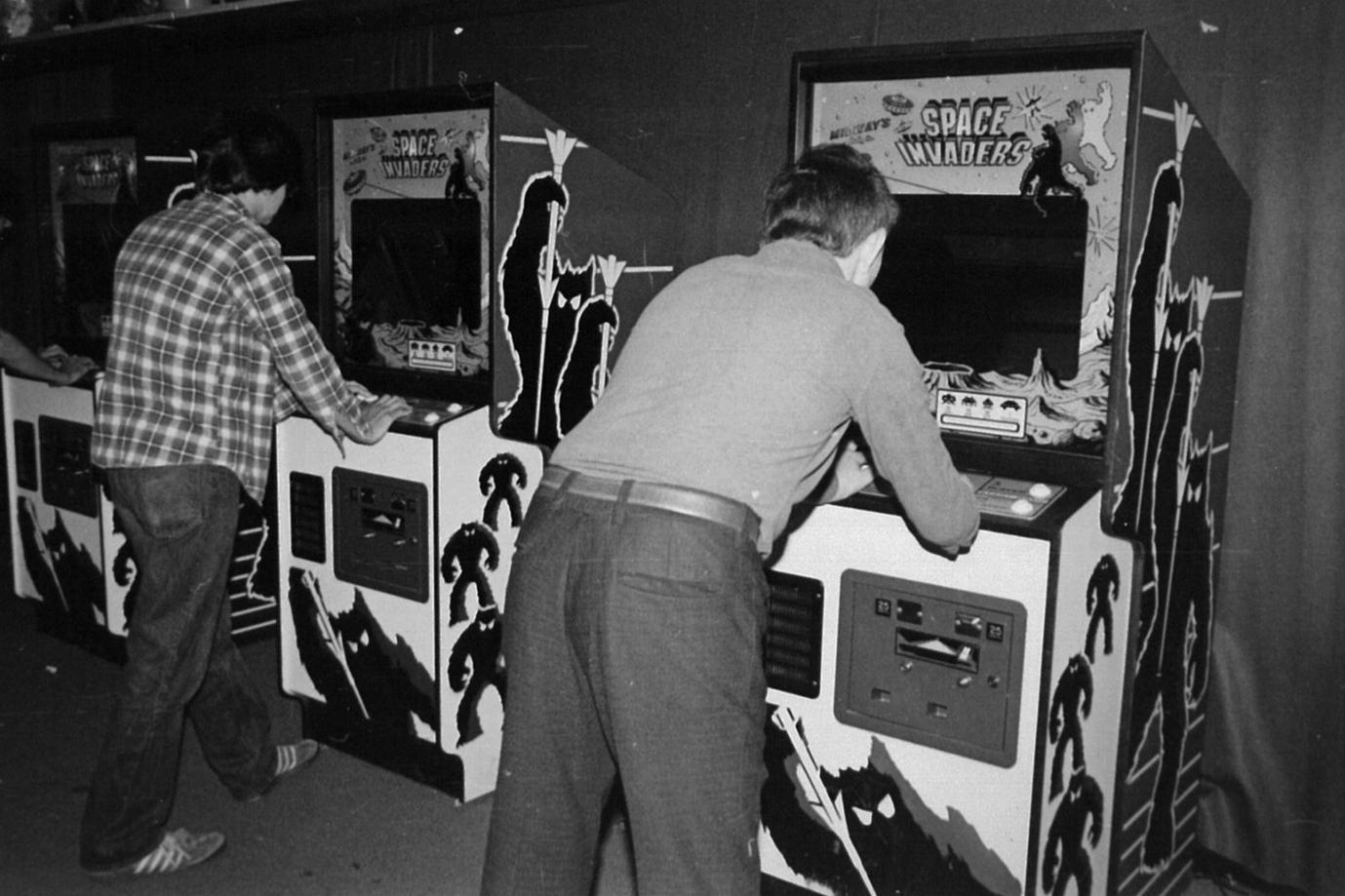

游戏上线初期反响平平,直到Taito做出个惊人举动:把街机币单价从10日元涨到100日元。这个看似自杀的决策,反而让《太空侵略者》成为日本社会现象级话题。上班族们边吐槽“这游戏简直在吸干我的工资”,边疯狂涌入街机厅。据日本银行统计,1978年全日本流通的100日元硬币中,有相当一部分最终进了《太空侵略者》的币仓。当时日本经济界甚至流传着“Taito的股价上涨拯救了整个东京证券交易所”的都市传说。

二、像素点阵里的革命者

《太空侵略者》的技术创新远不止于“硬核抠门”。设计师们在2D平面中玩出了立体感:当外星人阵型被击破后,幸存者会加速向下逼近,这种“危机指数可视化”机制后来被《魂斗罗》等经典作品沿用。更颠覆的是“动态难度调节”——每消灭一波敌人,游戏速度自动提升10%,这种“越玩越难”的设计逻辑,彻底改变了当时“通关即结束”的游戏哲学。

在美学层面,西角团队创造了“像素叙事学”。不同形状的外星人对应着不同攻击模式:三角形的“贝壳族”会直线冲锋,矩形的“飞碟族”擅长Z字形突袭。这种用几何图形传递角色设定的手法,比后来《星际迷航》的种族设计还要早五年。更妙的是,当玩家连续击落特定外星人时,背景音乐会突然插入一段《拉德茨基进行曲》的变调——这种“隐藏彩蛋”机制,让游戏变成了全民解谜活动。

技术总监小林研一有个“疯狂点子”:在游戏结束画面加入“宇宙船残骸”动画。这个需要额外烧录ROM的提议遭到反对,但他偷偷把代码压缩进游戏主程序的“空隙”里。当玩家通关后看到那艘爆炸的飞船时,整个开发团队在庆功宴上喝得酩酊大醉。这个“意外彩蛋”后来被玩家社群称为“小林的叛逆之吻”。

三、从街机厅到文化符号的进化史

1980年《太空侵略者Part2》发布时,Taito玩起了“元游戏”设计。玩家需要在三个不同风格的关卡间切换:霓虹闪烁的东京夜景、布满陨石带的宇宙空间,甚至还有致敬《星球大战》的死星场景。这种“多世界拼贴”思路,直接影响了后来《合金弹头》的关卡设计理念。更绝的是,续作首次引入“掩体破坏”系统——玩家躲在砖墙后时,墙体会随着攻击逐渐崩塌,这种“环境互动”概念比《超级马里奥》的砖块系统早了整整两年。

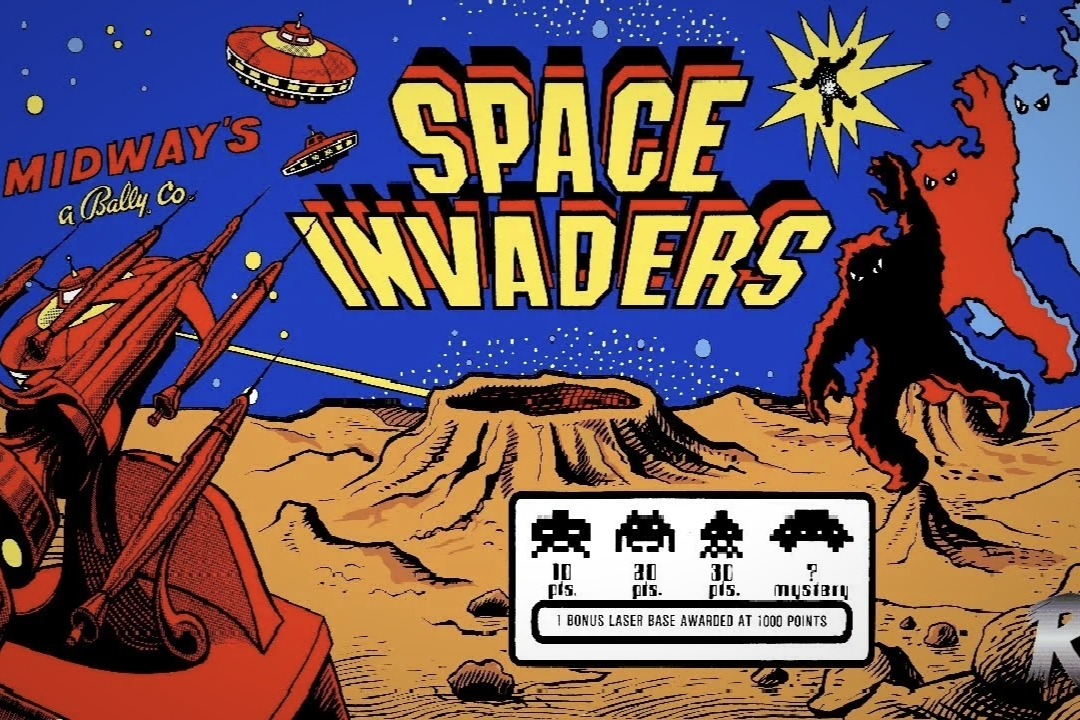

在海外,《太空侵略者》的本地化策略堪称教科书。美国Midway公司发现美国玩家更热衷暴力美学,于是将外星人造型改为“昆虫+机械”的混合体,并加入“自杀式撞击”攻击模式。这个版本意外催生了德州奥斯汀的“街机帮派文化”——青少年们用游戏币下注,赌谁能用最短时间让外星人触底。这种“游戏赌博”现象甚至惊动了美国国会,最终催生了首个电子游戏分级制度。

技术传承方面,任天堂的宫本茂曾在采访中透露,他设计《大金刚》时特意参考了《太空侵略者》的“动态难度”机制。更有趣的是,世嘉工程师在开发MD主机时,特意保留了SN76477芯片的兼容接口,只为让老玩家能听到那熟悉的“宇宙打嗝”音效。

四、数字遗产:从像素到元宇宙的跨越

2005年的PSP版合集是个技术奇迹。开发团队在保持原味的同时,加入了“跨时代混搭”设计:玩家可以用触摸屏绘制攻击路径,还能通过Wi-Fi上传战绩到全球排行榜。这个版本的日本首发价3990日元,首周销量突破50万份,创造了“怀旧游戏商业奇迹”。更令人称道的是,开发组在隐藏关卡中埋入了1978年原型机的故障代码,当玩家输入特定指令时,屏幕会出现“小林研一的复仇”彩蛋——这是对当年“掩体动画”事件的致敬。

在移动游戏领域,《太空侵略者》的DNA无处不在。2023年某安卓版加入的“掩体滑动”玩法,实则是对1985年FC版“动态防御系统”的数字化升级。而最近风靡的《火柴人战斗太空侵略者》,则将经典玩法与Roguelike元素结合,证明了45年前的设计哲学仍有创新空间。

最令人莞尔的是,2025年某日本财团宣布启动“太空侵略者宇宙计划”,打算在近地轨道发射一艘刻有游戏经典画面的卫星。这个被戏称为“让外星人看到自己在游戏中被消灭”的疯狂项目,竟获得了NASA顾问的参与——毕竟,当年那个用像素点阵讲述的故事,终究要回归真正的星空。

五、结语:永不陨落的像素星群

站在2025年的今天回望,《太空侵略者》早已超越游戏范畴,成为人类文明的数字化石。它教会我们:伟大创意不需要复杂,一个能让人“左摇右晃”的简单操作,配上“哔哔——咚咚”的电子音效,就能点燃整个时代的集体记忆。当元宇宙和AI技术不断刷新游戏边界时,那些在街机厅里为外星人阵亡而欢呼的瞬间,那些为多得1000分而颤抖的指尖,那些在像素世界里构建的幻想宇宙,依然是每个游戏人灵魂深处最温暖的坐标。毕竟,真正的经典永远不会被“通关”,它只是等待着下一个按下启动键的黎明。

还没有任何评论,你来说两句吧