RCA Studio II:电视巨头用银行按键和黑白方块制造的游戏机惨案

标签:70年代, 游戏机, 硬件, 美国 • 发布时间:2025年8月5日 • 评论数:0 条评论

天才的梦想与巨头的“降维打击”

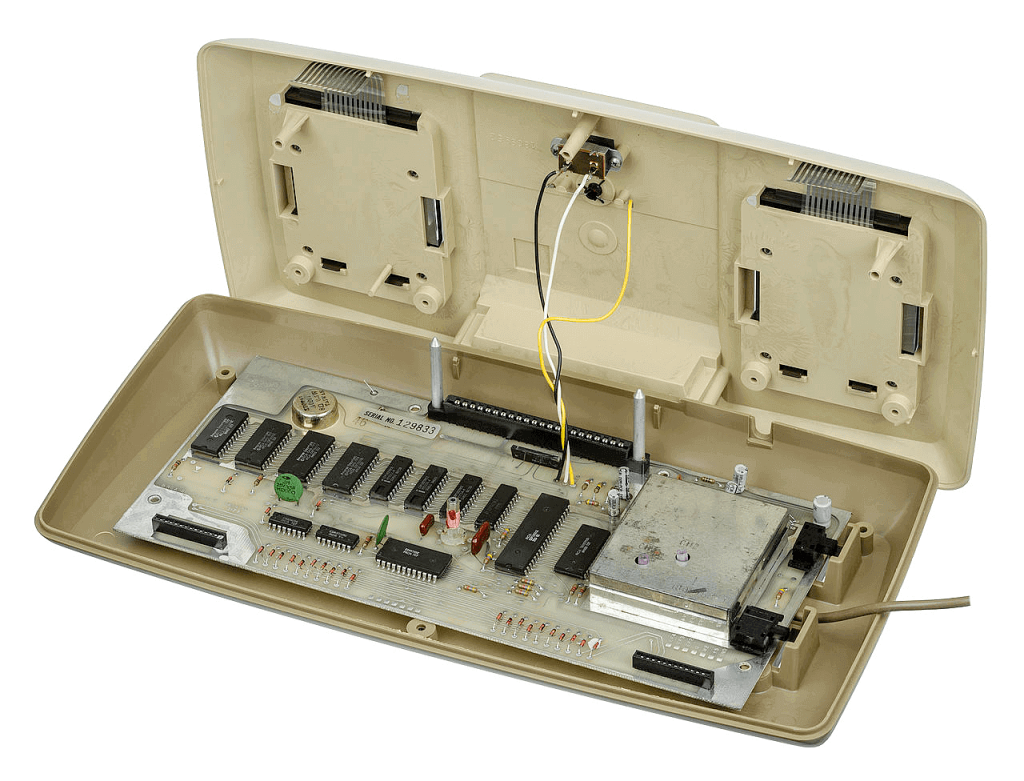

故事得从一个叫约瑟夫·韦斯贝克(Joseph Weisbecker)的男人说起。这位老兄可不是什么无名之辈,他是RCA公司一位响当当的工程师,一个真正的极客和发明家,手握二十多项专利,获奖无数。从上世纪六十年代末开始,当大多数人还觉得计算机是属于五角大楼和大学实验室的庞然大物时,韦斯贝克就已经在自家的地下室里捣鼓个人电脑了。他有个超前的梦想,他管那叫“FRED”,全称是“灵活的娱乐与教育设备”(Flexible Recreational and Educational Device),一个基于他亲手设计的CDP 1802微处理器、旨在进入千家万户的家庭计算机。他甚至早早地就为FRED设计了井字棋这样的小游戏。韦斯贝克这人,是个纯粹的技术梦想家,他热爱游戏,痴迷于用科技启迪下一代,他还设计过一款叫“Think-a-Dot”的塑料玩具,用来给孩子们科普计算机的逻辑概念。他的FRED原型机,才是他心中“第九艺术”的理想载体。

然而,理想很丰满,现实是RCA。RCA,美国无线电公司,当年的电子业巨头,看着隔壁雅达利的《乓》(Pong)和费尔柴尔德(Fairchild)公司捣鼓出的新玩意儿赚得盆满钵满,也动了心思。高管们大手一挥:咱们也要搞游戏机!这个任务,自然就落到了自家最懂微处理器和计算机架构的韦斯贝克团队头上。可想而知,一场天才构想与商业成本控制之间的惨烈拉锯战就此展开。韦斯贝克想做的是一台寓教于乐的家用电脑,而RCA只想快速攒一个能插卡带的玩具,去市场上捞一笔快钱。最终的结果,就是韦斯贝克的FRED梦想被无情阉割,成了一个四不像的缝合怪。这个怪物的名字,就是我们今天的主角——RCA Studio II。它在1977年1月仓促地被推向市场与其说是一次雄心勃勃的进军,不如说是一次傲慢的“降维打击”,只不过打击的对象不是竞争对手,而是自家工程师的梦想和消费者的智商。

一台出厂即落伍的“神机”:硬件规格的全面溃败

要说Studio II有多奇葩,我们得把它跟它唯一的直接竞争对手,早它几个月上市的费尔柴尔德Channel F放在一起“公开处刑”。这两台机器是游戏史上最早采用微处理器和可更换ROM卡带的先驱,本该是开天辟地的英雄。可惜,Studio II用自己的实际行动证明了,先驱和先烈,往往只有一步之遥。

大脑与心脏:旗鼓相当的对手?

咱们先看核心。Studio II用的是韦斯贝克自己的得意之作,RCA COSMAC 1802处理器,主频1.78MHz。而Channel F用的是仙童半导体自家的F8处理器,主频1.79MHz。从CPU层面看,哥俩半斤八两,都算是那个时代的“智能”核心。Studio II甚至在内存上还略占优势,有256字节的RAM,比Channel F那寒酸的64字节要大方不少。看到这里你是不是觉得,RCA这波稳了?别急,好戏才刚刚开始。

眼睛:瞎了,但没完全瞎

接下来是画面,这是玩家对游戏机最直观的感受。当1976年末的Channel F已经能向世界展示虽然简陋但毕竟是彩色的游戏画面时,我们1977年登场的Studio II,居然是……纯黑白的。你没听错,在彩色电视机已经开始普及的七十年代末,RCA这家以电视技术闻名的巨头,推出了一台黑白游戏机。这操作就好比一家顶级的跑车制造商,在2025年发布了一款全新的……蒸汽汽车。更要命的是,它的分辨率低至令人发指的64×32像素而Channel F好歹还有128×64。整个画面就是一堆粗大的方块在蠕动,别说艺术了,连“图形”两个字都配不上。根据后来的资料显示,开发团队其实是知道这个分辨率有多致命的,但最终还是这样上市了,背后的原因,除了成本,恐怕再也找不到第二个解释。

喉咙:只会“哔哔”的电子噪音

如果说画面是眼瞎,那声音就是耳聋。Channel F好歹能发出几种不同频率的音调,而Studio II的音效系统,被所有体验过的人形容为,只能发出一声单调的“哔”(beep)。是的,一声“哔”,没了。所有的游戏,无论是打球、开车还是太空大战,伴随你的永远是这声充满绝望和廉价感的电子噪音。

双手:反人类设计的巅峰

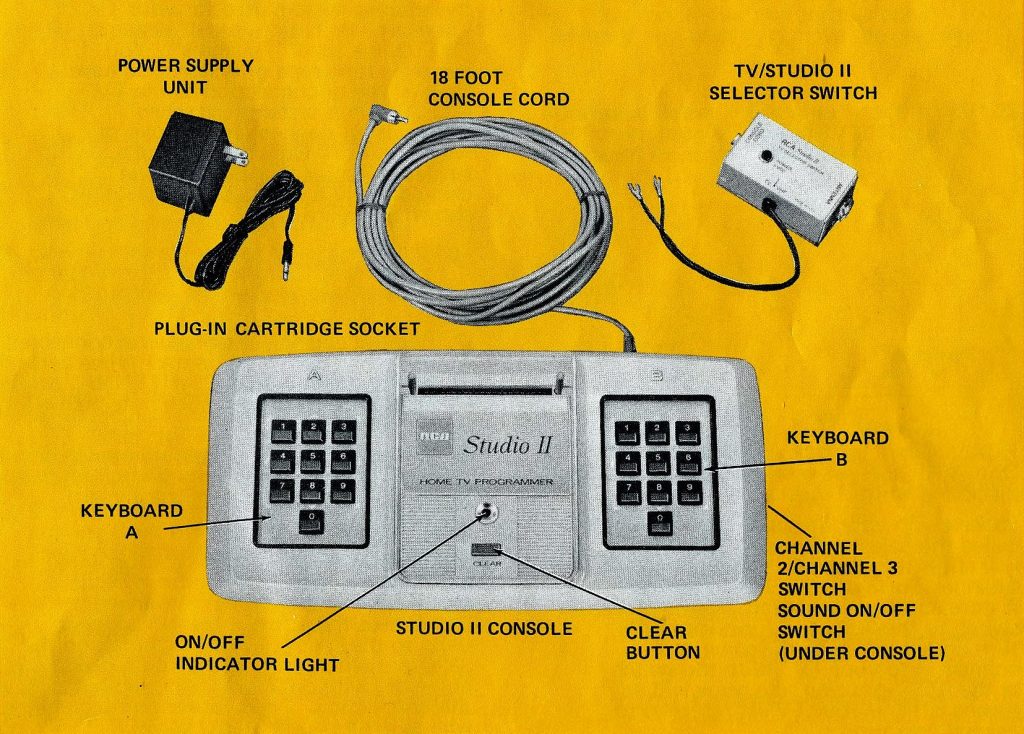

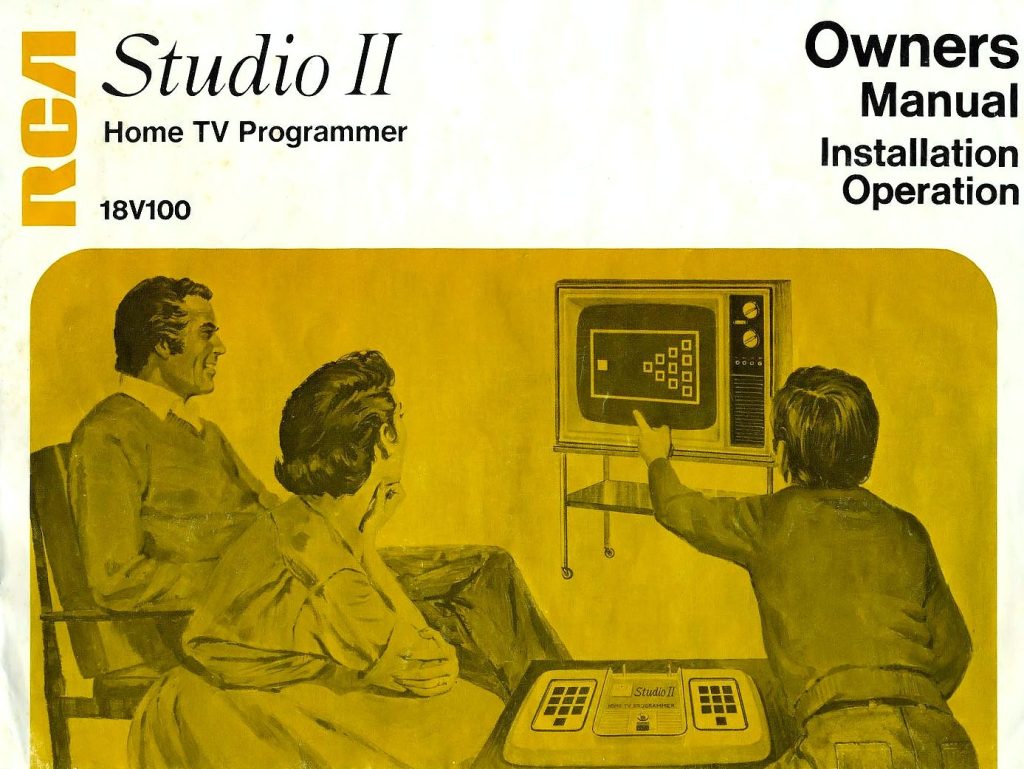

压轴的来了,也是Studio II最致命的设计缺陷——控制器。当雅达利已经用《乓》教育了市场,告诉大家玩游戏需要旋钮;当Channel F已经设计出了带有八向摇杆的独立手柄时,RCA的设计师们脑子里仿佛被灌了水泥。Studio II,没有手柄!没有摇杆!那用什么玩?答案是:机身自带的两块数字小键盘。

请各位想象一下这个场景:你和你的朋友,像两个傻子一样并排坐在电视机前,一人抱着半边游戏机,低着头,紧张地戳着上面的电话按键,试图控制屏幕上那几个惨不忍睹的黑白方块。这哪里是在玩游戏,这分明是在银行ATM机上进行双人联机输密码。这种剥夺了玩家最基本“掌控感”的设计,彻底背离了电子娱乐的初衷。虽然我们没找到韦斯贝克关于这个设计的笔记或是争议记录(Query: Joseph Weisbecker 1977年工程笔记中关于键盘控制器替代摇杆的设计争议记录?),但几乎可以肯定,这绝对是RCA市场部和会计部联手战胜工程部的“光辉战果”。

所以你看,一台拥有不错“大脑”的游戏机,配上了瞎眼、聋耳和残废的四肢,就这么被RCA推上了战场。它唯一的亮点,就是和Channel F一样,支持可编程的ROM卡带理论上拥有无限扩展游戏库的可能。但这就像给一个瘫痪的病人准备了一整个衣柜的漂亮衣服,毫无意义。

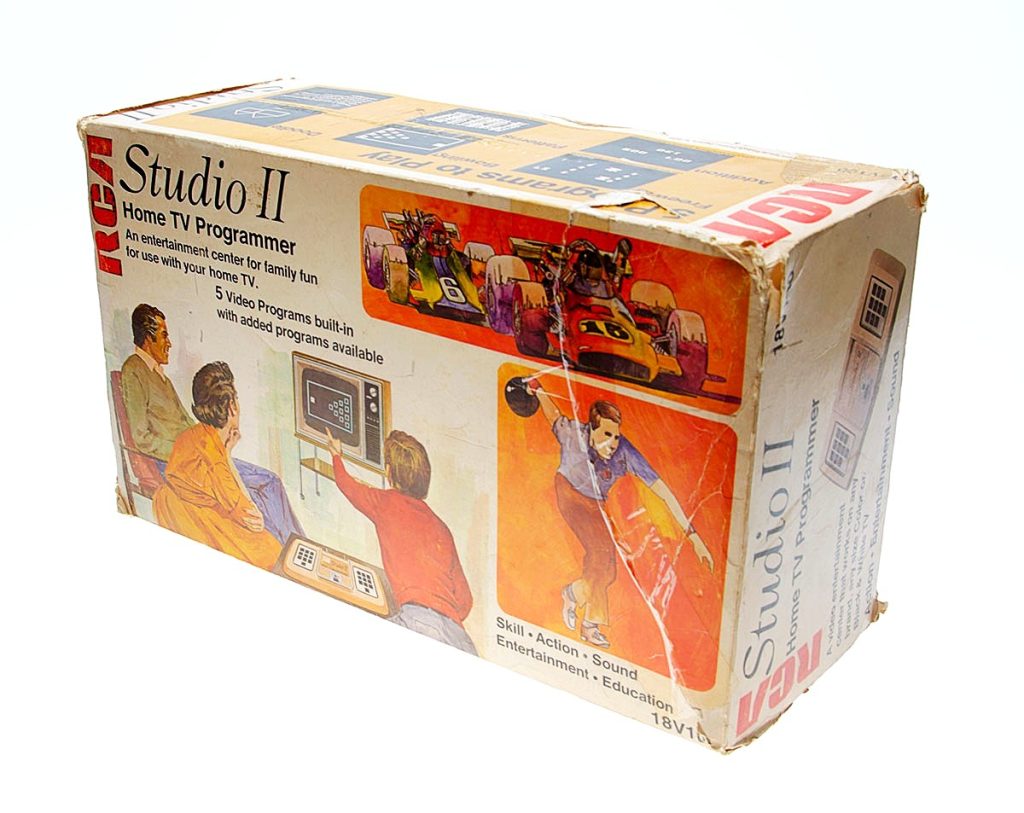

一场游戏一场“灾难”:在“坐牢”边缘试探的软件阵容

硬件上的先天不足,直接决定了Studio II的游戏体验就是一场彻头彻尾的灾难。主机内置了五款游戏,分别是《保龄球》、《涂鸦》、《高速公路》、《加法运算》和《太空战争》。光听名字,似乎还挺像那么回事。《太空战争》?听起来很酷炫吧,让人想起《太空侵略者》。但在Studio II上,它就是两个白色的方块互相发射另外一些白色的小方块,而你要做的,就是通过那该死的数字键盘来控制你的方块进行龟速移动和转向。玩起来的感觉,大概就像用微信的九宫格键盘来打一局《星际争霸》。《保龄球》和《高速公路》更是抽象艺术的典范。你很难分清屏幕上那个移动的方块到底是一颗球还是一辆车。至于《加法运算》,我的天,它真的就是一个加法练习器,在一个本该带来快乐的游戏机上做数学题,这简直是对“第九艺术”这个词最恶毒的诅咒。

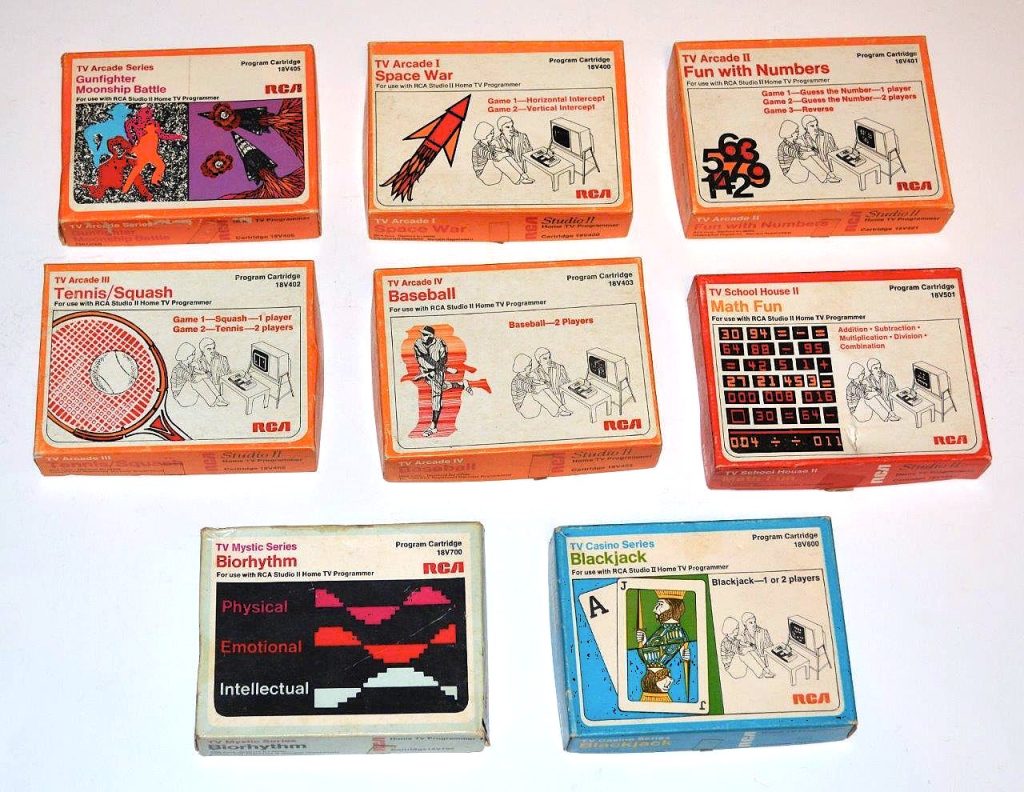

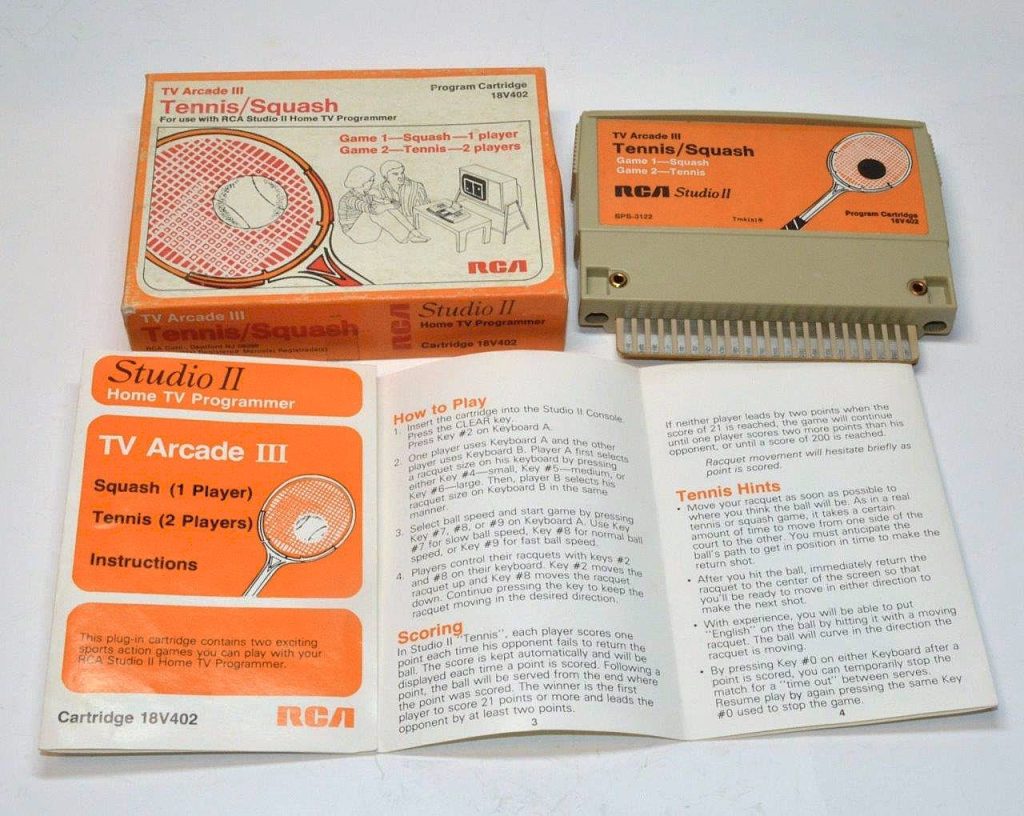

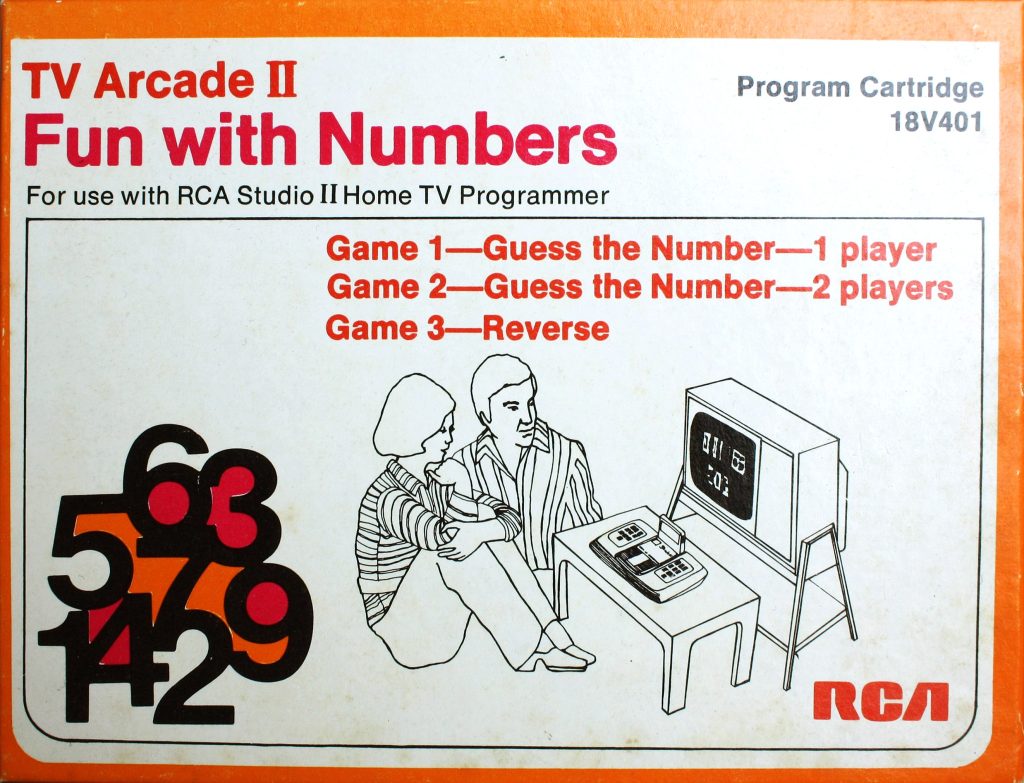

后来的卡带游戏也没能拯救它。总共也就发行了十来款游戏,内容无非是把内置游戏换个皮,比如把网球改成壁球,或者搞点简单的迷宫和逻辑游戏。在那个创意井喷的年代,当雅达利2600上已经出现了像《冒险》(Adventure)这样拥有初步叙事和探索元素的游戏时,Studio II的玩家们还在跟自己的手指和那堆简陋的方块较劲。

我们虽然没能找到1977年专业游戏杂志对它的评测原文,但从它后来的风评——“史上最烂游戏机之一”——就能想象出当年的玩家和媒体有多绝望。所谓的消费者投诉,估计都懒得写信了,因为整台机器从里到外,从硬件到软件,处处都是槽点,多到你都不知道该从何骂起(Query: 1977年消费者退货信件中描述的RCA Studio II实际使用缺陷?)。

市场的无情审判与一个时代的匆匆落幕

Studio II的下场,毫无悬念。它在1977年初上市,定价149.95美元,这个价格和功能更强的Channel F差不多。然而,它面对的是一个即将被彻底改变的市场。几个月后,雅达利2600横空出世,带着鲜艳的色彩、丰富的声音、标志性的摇杆控制器和一大票好玩的游戏,像一辆坦克一样碾过了整个市场。

在雅达利2600的光芒下,连先行者Channel F都显得力不从心,更别提我们这位“黑白残废”的Studio II了。根据一些记录,RCA在1977年圣诞商战中遭遇了惨败,积压了大量库存。公司高层的美梦被彻底打醒,他们终于意识到,做游戏机不是攒一台收音机那么简单。1978年2月,RCA内部便迅速做出决定,正式宣布Studio II停产。从上市到死亡,这台主机只活了短短一年多点的时间。RCA的游戏帝国之梦,也就此画上了一个滑稽而又尴尬的句号。这个决策是如此迅速和决绝,以至于今天我们都很难找到当时关于停产决策的内部会议记录,只知道这是一个基于惨淡销售数据的商业止损行为。RCA,这个电子巨头,就这样灰溜溜地退出了它从未真正理解过的游戏战场。

尾声:游戏机坟墓里的傲慢标本,芯片飞向星辰大海

Studio II死了,被历史的尘埃彻底掩埋。它成了一个笑话,一个警示后人的路标,上面写着“傲慢与偏见,此路不通”。但有趣的是,创造了这台失败主机的男人,约瑟夫·韦斯贝克,他的另一个“孩子”——COSMAC 1802处理器,却走上了一条截然不同的道路。这颗芯片虽然在游戏机里表现不佳,但它功耗极低、抗辐射能力强的特点,让它在另一个领域大放异彩。韦斯贝克在推广1802时采取的近似“开源”的策略,公布了大量技术细节,鼓励爱好者自行制作基于1802的计算机,比如著名的COSMAC ELF电脑套件这使得1802在业余无线电和计算机爱好者社群中拥有了顽强的生命力。更传奇的是,正是因为这些特性,CDP 1802被美国宇航局NASA看中,用在了包括“伽利略号”木星探测器在内的多个深空探测任务中。

你看,这事儿是不是充满了黑色幽默?承载着韦斯贝克家庭娱乐梦想的芯片,在他的游戏机里一败涂地;但这颗芯片本身,却以另一种方式,飞向了真正的星辰大海,去探索宇宙的奥秘了。韦斯贝克本人则继续在RCA工作,直到1990年去世。他或许从未看到自己家用电脑的梦想真正普及的那一天,而他一手催生的那台畸形的游戏机,也成了他辉煌发明生涯里一个不愿被提及的注脚。

RCA Studio II的故事,说到底,就是一个关于“错位”的故事。一个天才工程师的超前理念,错位地降生在了一个只想赚快钱的商业巨头体内;一台本应作为计算机雏形的产品,错位地伪装成游戏机去参与市场竞争;一颗为太空探索而生的坚固芯片,错位地被塞进了一个廉价的黑白玩具里。它用自己的惨败告诉了所有人一个朴素的道理:在电子游戏的世界里,技术、远见、成本控制固然重要,但归根结底,最重要也最不能被阉割的,是那份纯粹的、想让人们获得快乐的“玩心”。

还没有任何评论,你来说两句吧