Odyssey 2上的大师策略系列——从实体棋盘到电子游戏的混合艺术

标签:80年代, 游戏, 美国, 软件 • 发布时间:2025年9月27日 • 评论数:0 条评论

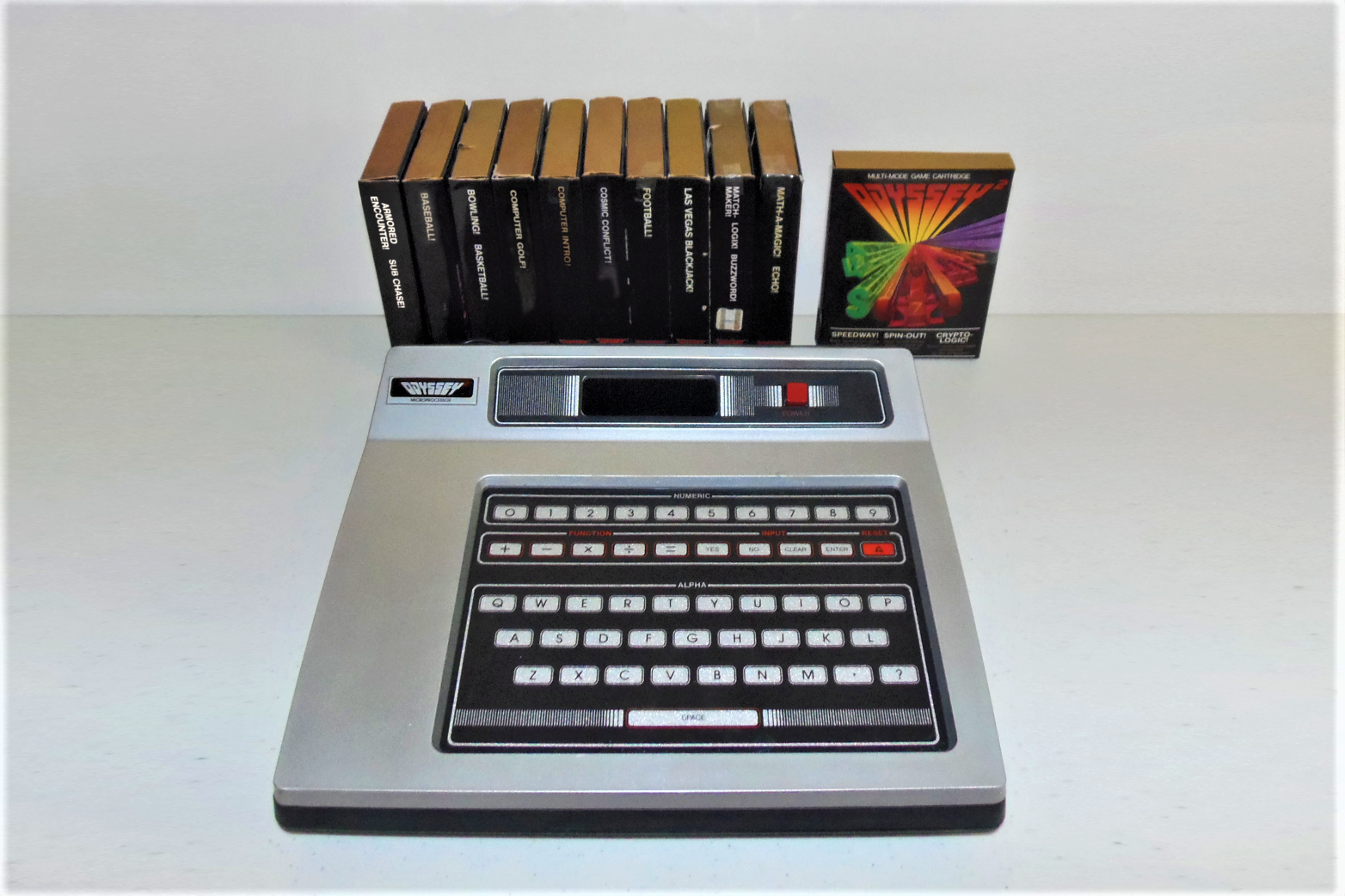

1983年雅达利大崩溃之前的日子,简直就是蛮荒的石器时代,混沌、狂野,充满了各种今天看来匪夷所思却又闪烁着天才火花的尝试,我们今天要去考古发掘的,一个堪称游戏史上最奇特、最雄心勃勃也最被人遗忘的系列,“大师策略系列”(Master Strategy Series)。1978年当第二代主机Odyssey 2在美国粉墨登场时,市场早已不是蓝海。Odyssey 2最显著的特征,是机身上焊死的一块完整的字母数字触控键盘,这在当时简直是个异类,而“大师策略系列”,就是这台奇葩主机孕育出的最璀璨的奇葩。

可惜的是,由于年代久远和该系列的极度小众,其完整的开发团队名单早已湮没在历史的尘埃里。我们只能从零星的资料中得知一些名字,比如参与了第三部作品设计的Steve Lehner和Averrits团队以及一位名叫Bob Cheezem的开发者据说当时正在制作该系列的第四部作品,但最终未能面世。这些开发者是那个时代的无名英雄,他们的创造力,被迫在镣铐上起舞,却舞出了令人惊叹的姿态。

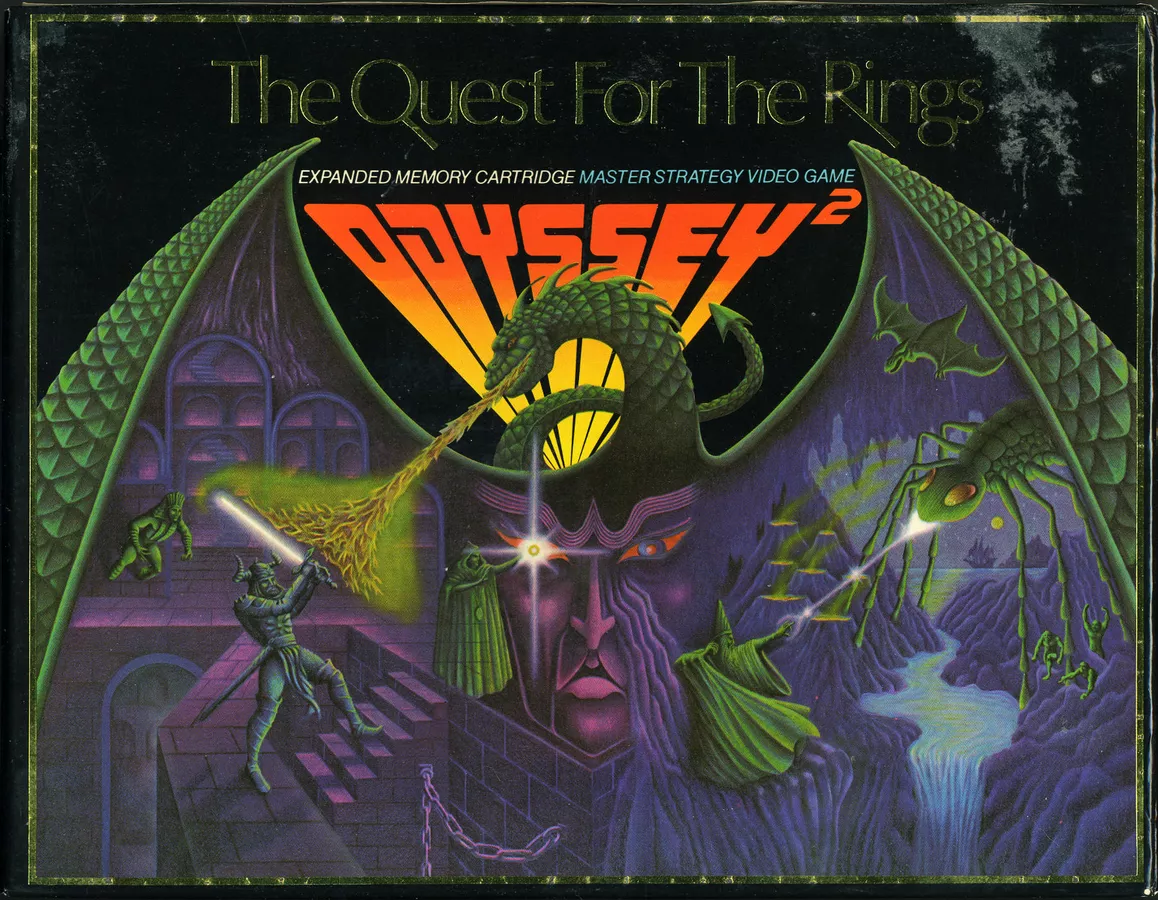

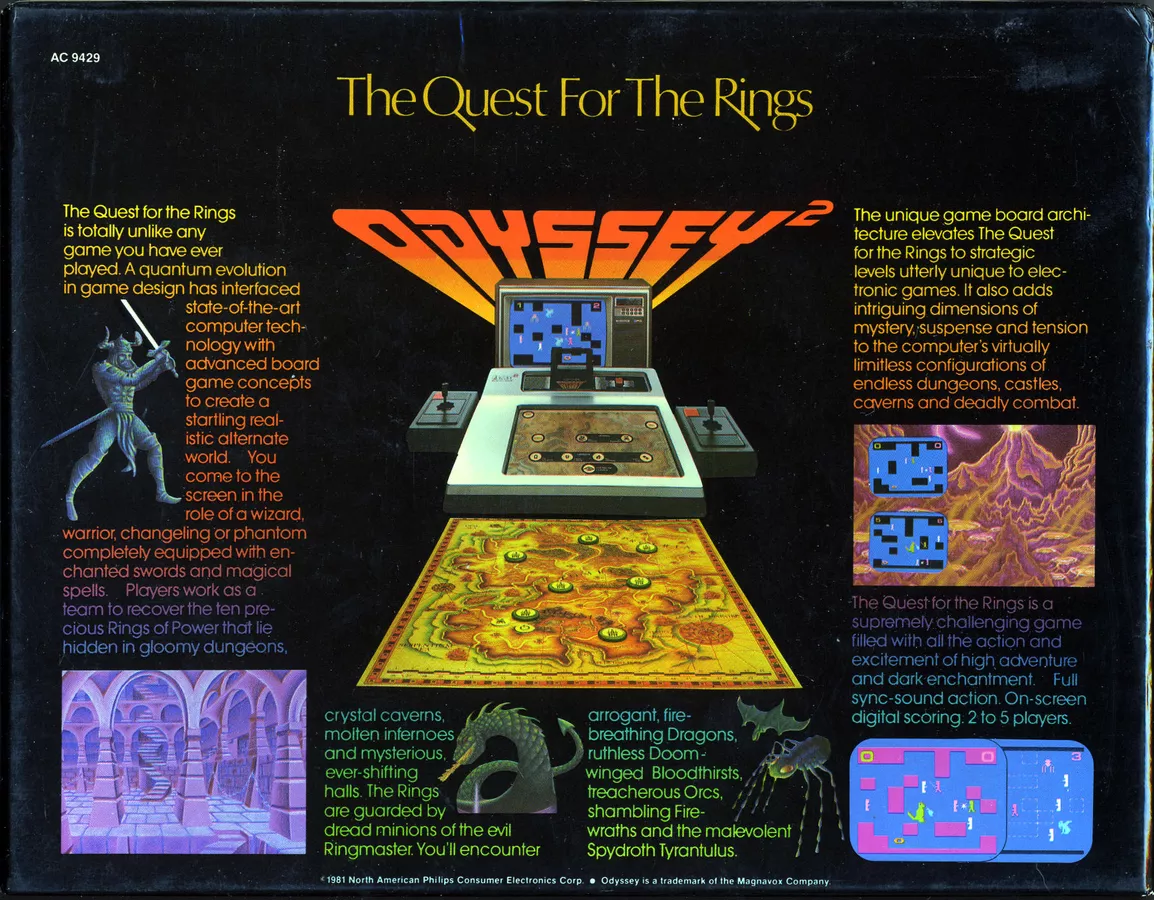

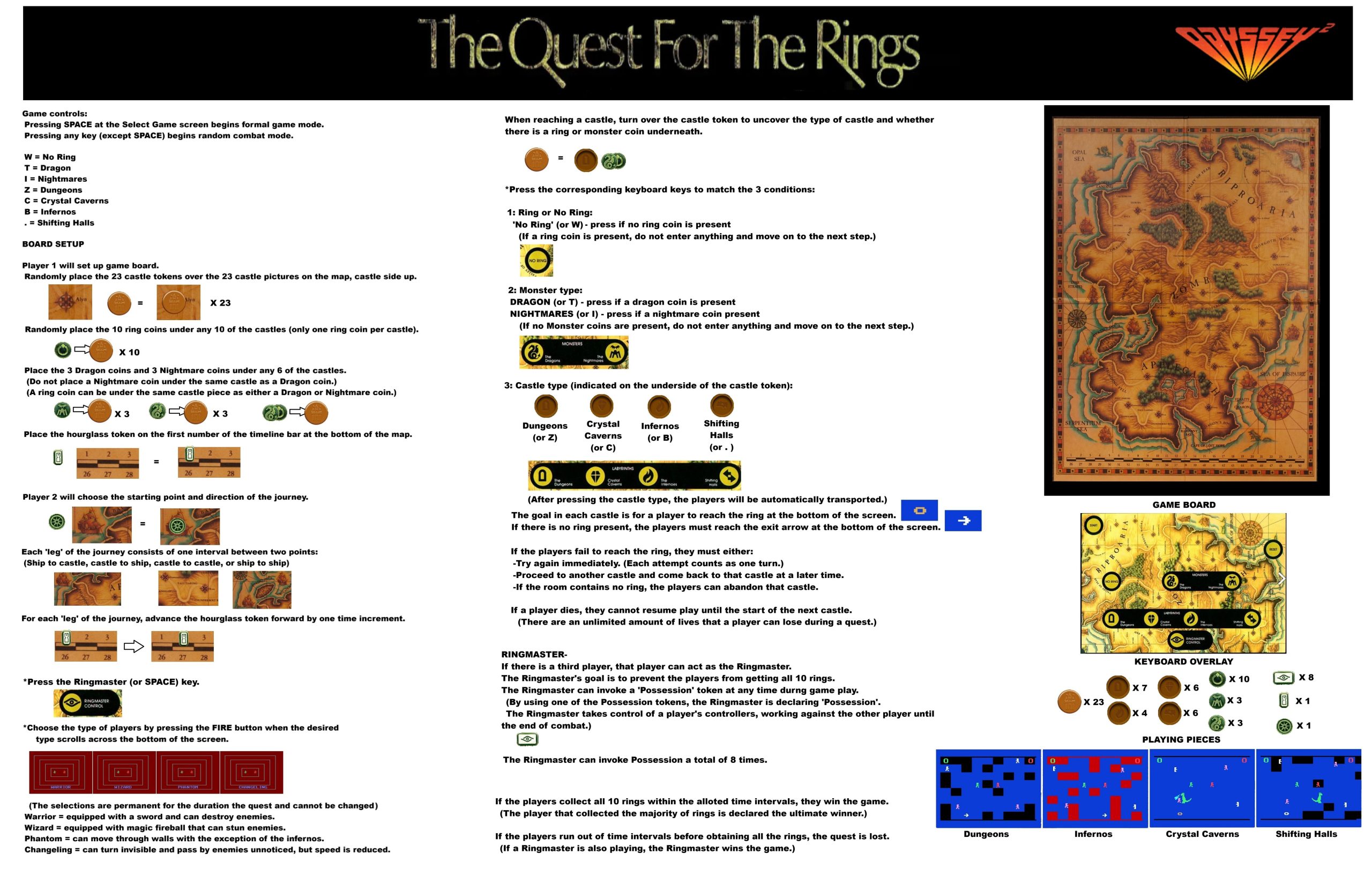

第一部:《魔戒任务》(Quest for the Rings,1981)——电子时代的《龙与地下城》

如果说1974年诞生的桌游《龙与地下城》为角色扮演游戏搭建了理论框架,那么1981年的《魔戒任务》就是最早尝试将这套框架进行“数字化转生”的先驱之一。这款游戏的野心,从它的包装盒里就能窥见一斑:一张巨大的、绘制精美的实体地图板,各种塑料材质的角色、怪物和宝物棋子,以及一本厚厚的规则书。这架势,完全就是一套标准的奇幻背景桌游。

然而,一旦你把它的卡带插入Odyssey 2,一切都变得不同了。游戏的核心玩法是合作,这在那个单人闯关或双人对抗为主流的时代,堪称一股清流。一到四名玩家,分别扮演战士、法师、游侠和矮人,目标是合作穿越险恶的大陆,找到散落的十枚魔戒。玩家的移动、决策、资源的分配,都在实体地图板上完成。而当你踏入一座城堡或者遭遇怪物时,电视屏幕就成了主角。主机会为你随机生成一个迷宫,或者直接进入战斗结算画面。你不需要像玩桌游那样投骰子、查阅复杂的战斗表格,Odyssey 2会根据你的角色属性、装备和敌人的数据,瞬间计算出战斗结果。

这种设计巧妙地绕开了机能限制。主机不需要记住整张大地图的状态,它只需要处理当前这场战斗或这个迷宫的即时数据。而玩家则从繁琐的计算和记录工作中被解放出来,可以全身心地投入到宏观的战略规划和团队协作中去。《魔戒任务》因此被誉为当时“最具创新性的游戏”之一,它成功地将电子游戏的便捷与桌游的策略深度和社交属性完美融合,是电子游戏历史上一个重要的里程碑,甚至被一些机构评选进入了“电子游戏名人堂”。它向业界展示了一种可能:电子游戏不一定非得是关在屏幕里的独角戏,它可以成为一种连接现实与虚拟、驱动玩家面对面交流的社交媒介。

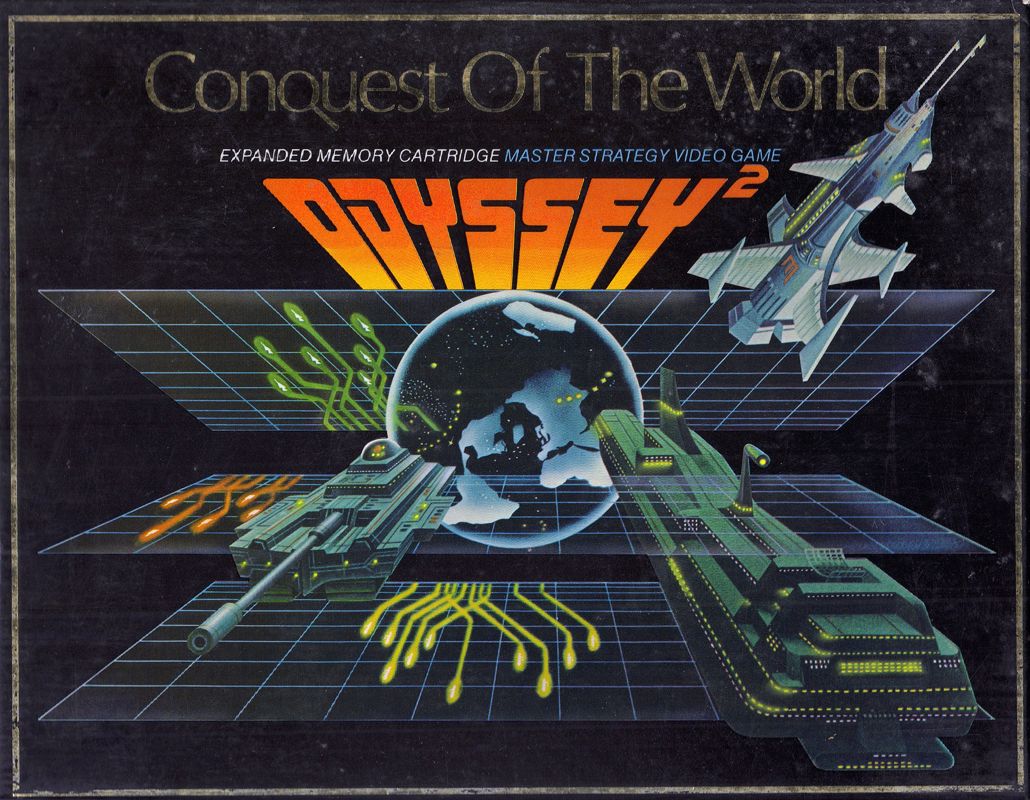

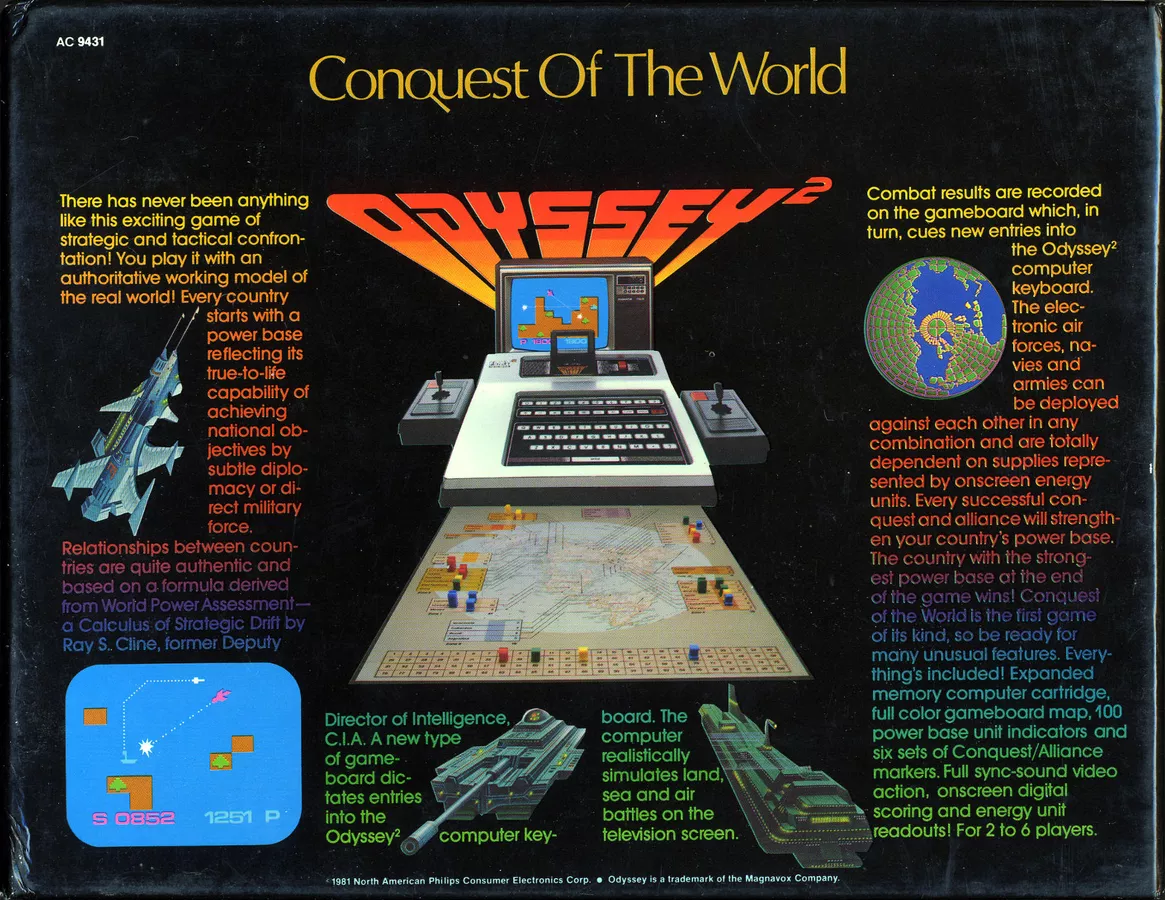

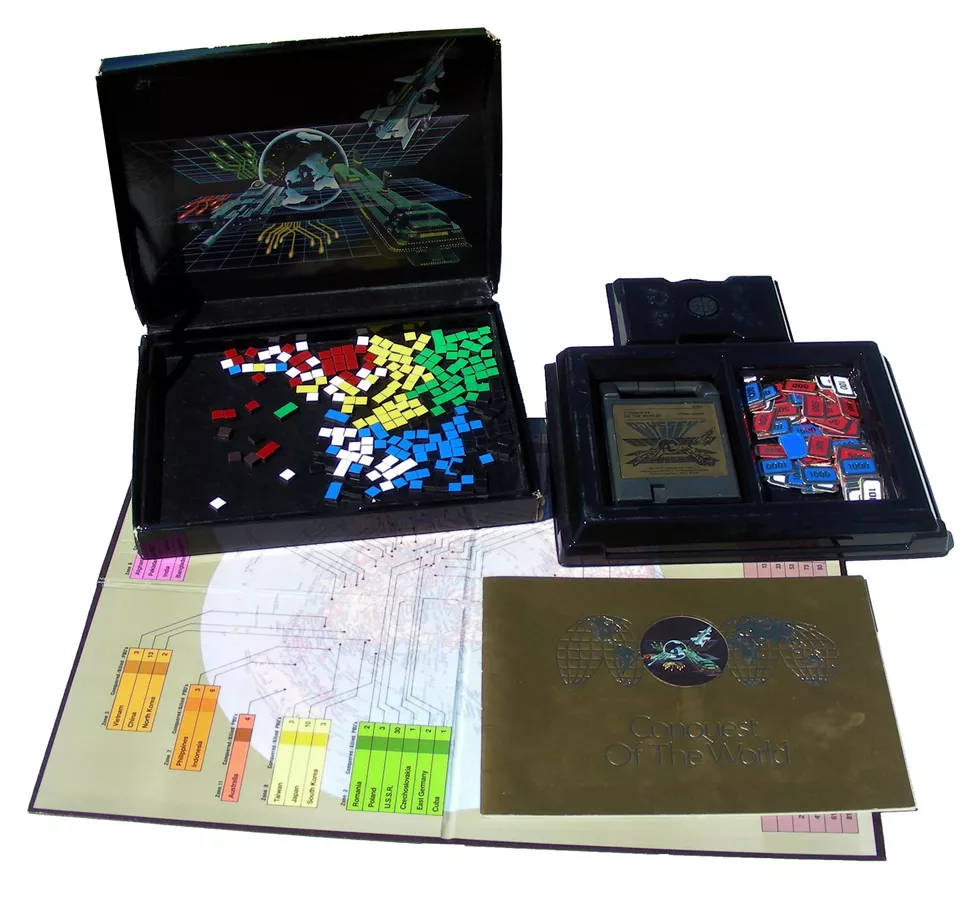

第二部:《征服世界》(Conquest of the World,1981)——用8位机能推演世界大战

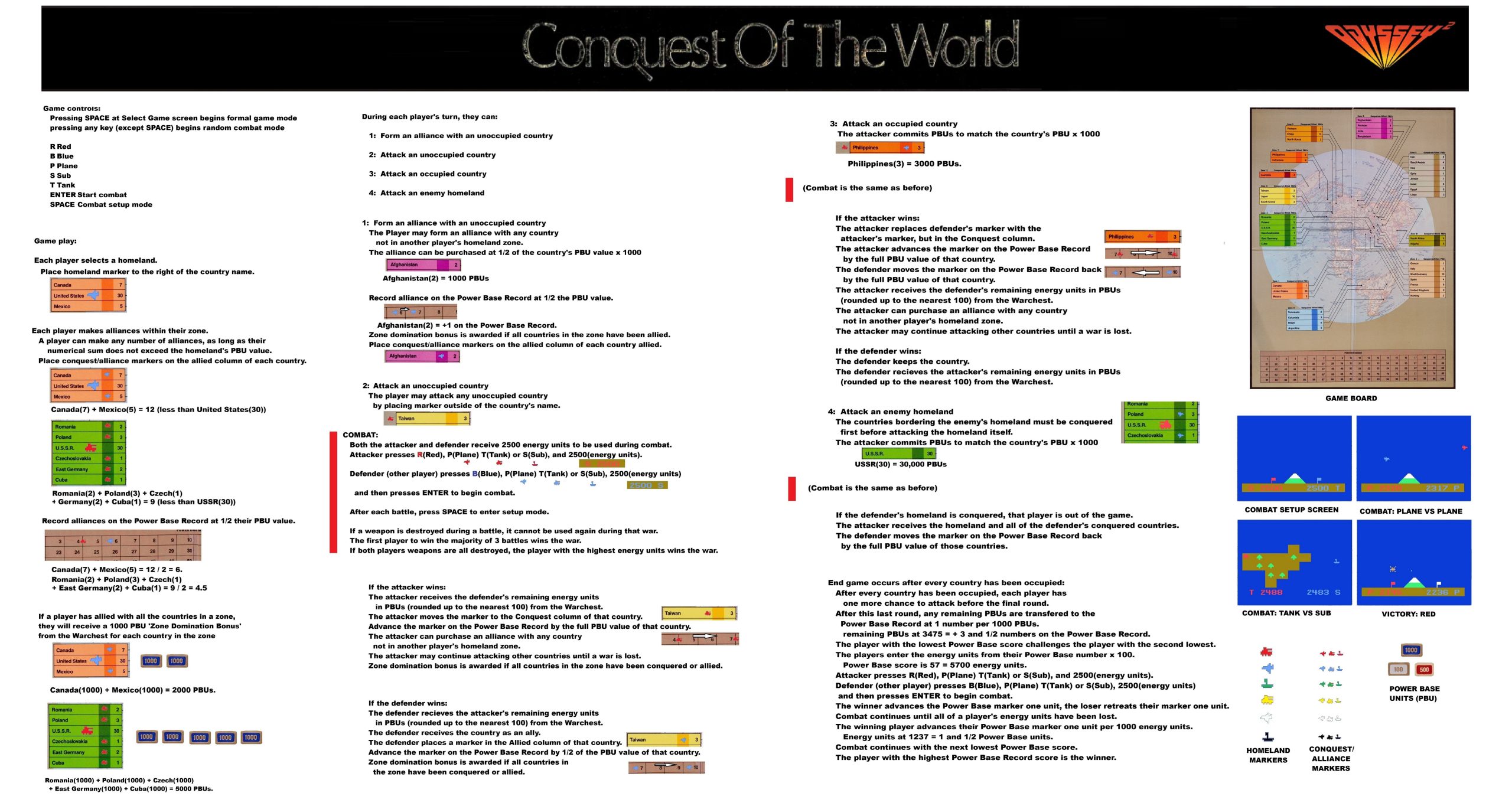

在奇幻世界里冒险了一圈之后,“大师策略系列”的第二作将目光投向了更宏大的主题:全球战争。如果你玩过经典的桌游《大战役》(Risk),那么《征服世界》会让你感到无比亲切。游戏同样配备了一张巨大的世界地图板,玩家扮演世界四十三大强国之一的领袖,目标是通过外交、战争、结盟等手段,最终统治地球。

这款游戏将桌游《大战役》的宏观战略和电子游戏的精确计算结合到了一个新的高度。玩家在实体地图上调兵遣将,进行合纵连横。而一旦两个或多个国家的军队在某块领土上爆发冲突,电视屏幕就会接管一切。玩家需要输入参与战斗的兵种和数量,而Odyssey 2主机会根据地形、兵种克制、补给线等一系列复杂的参数,实时演算并播报战况。这台小小的游戏机,俨然成了一部微缩的战争推演计算机。

《征服世界》的深度在当时令人咋舌。它引入了一个名为“实力基准单位”(Power Base Units)的概念,综合了国家的军事、工业和经济实力,玩家的每一个决策都会影响到这些数值。你可以选择穷兵黩武,也可以选择发展经济厚积薄发。游戏支持二至六人同乐,一场完整的游戏往往需要数个小时,充满了政治博弈和尔虞我诈。这已经远远超出了传统电子游戏“打飞机”、“吃豆子”的范畴,更像是一场严肃的战略沙盘推演。

关于这款游戏的具体销量,如今已经找不到确切的数据。可以想见,在那个快餐娱乐为主的年代,这样一款复杂、耗时且需要多个朋友一起才能获得最佳体验的游戏,注定是曲高和寡的。但它的存在本身,就是对游戏作为一种艺术形式的可能性的勇敢探索。它证明了,即便是在最简陋的硬件上,也能承载起关于人类历史、政治和战争的深刻思考。

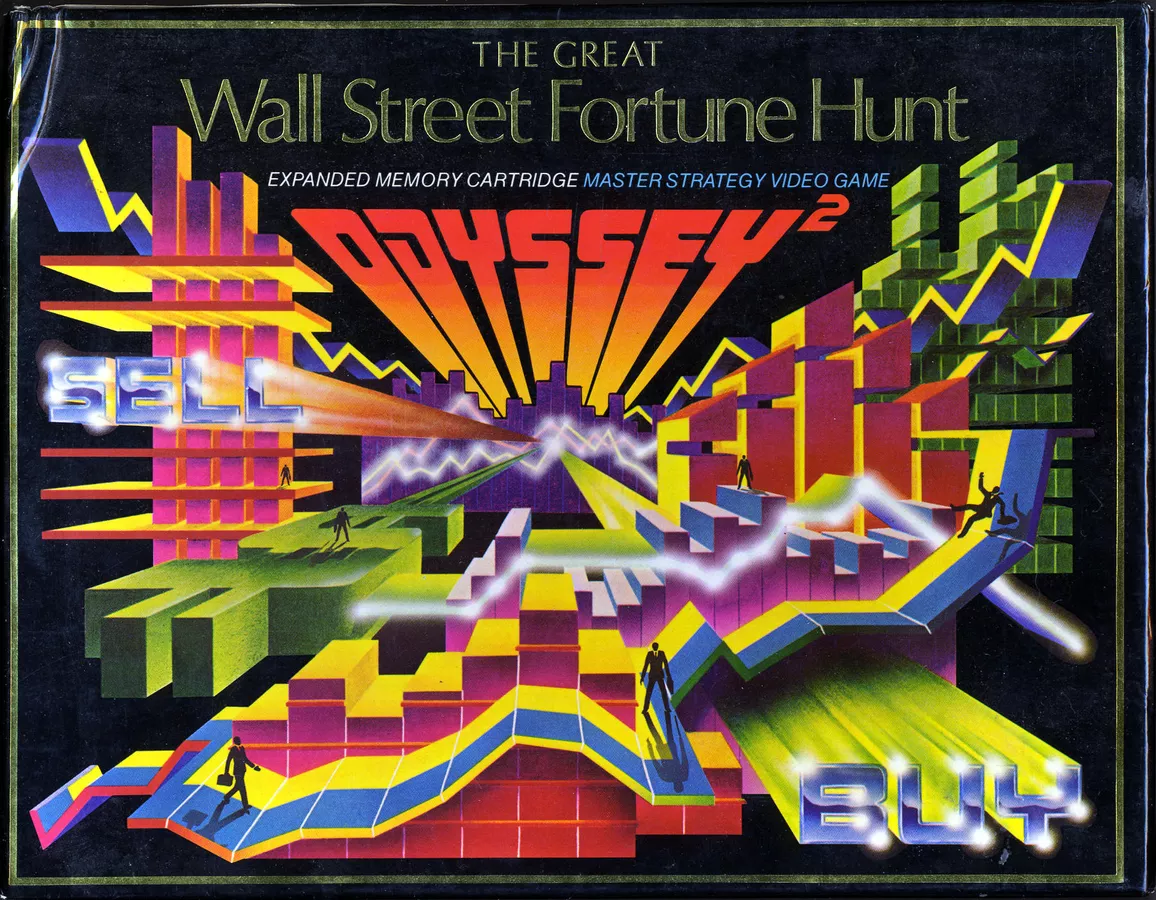

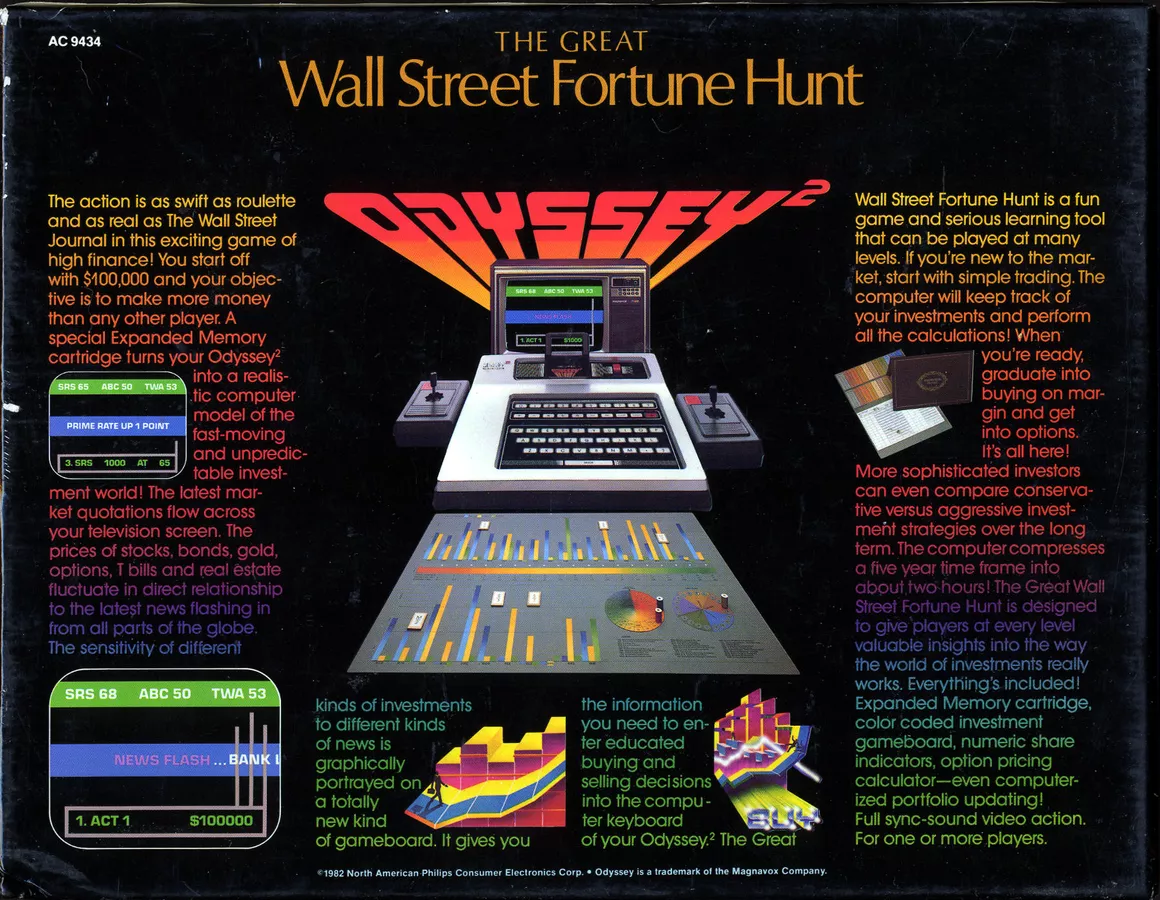

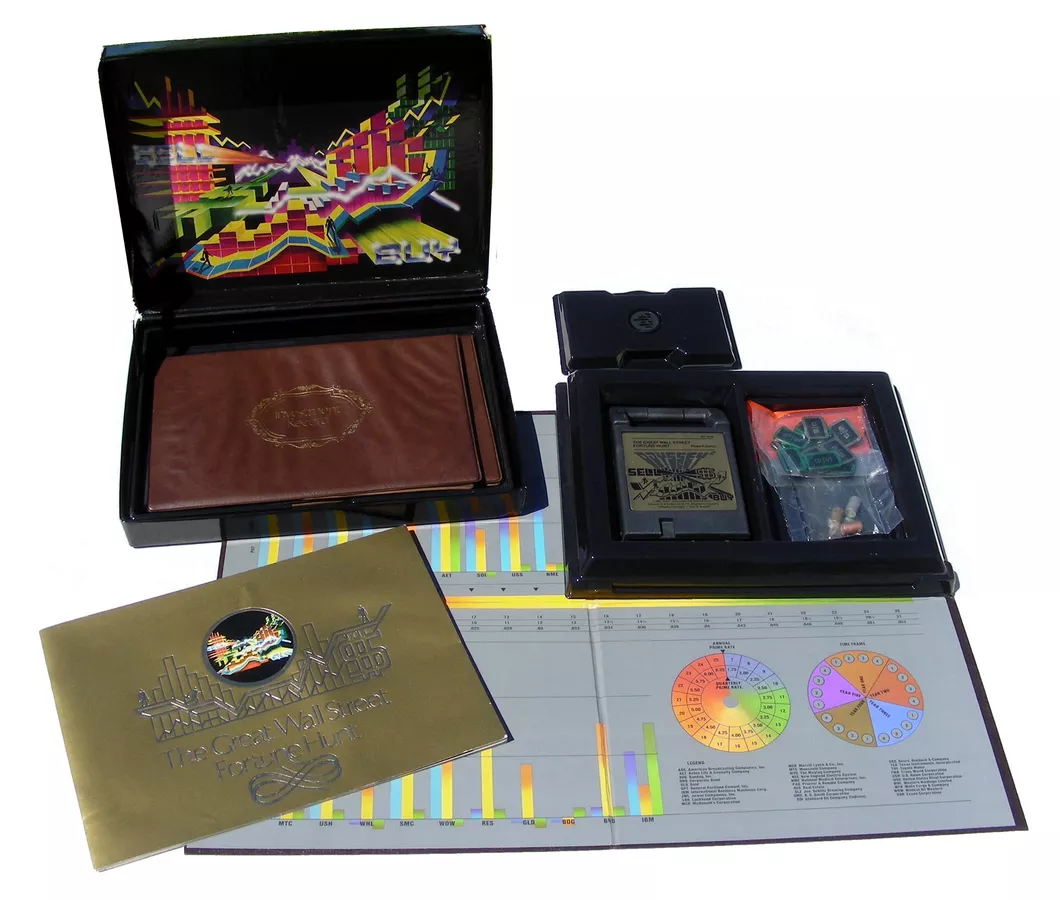

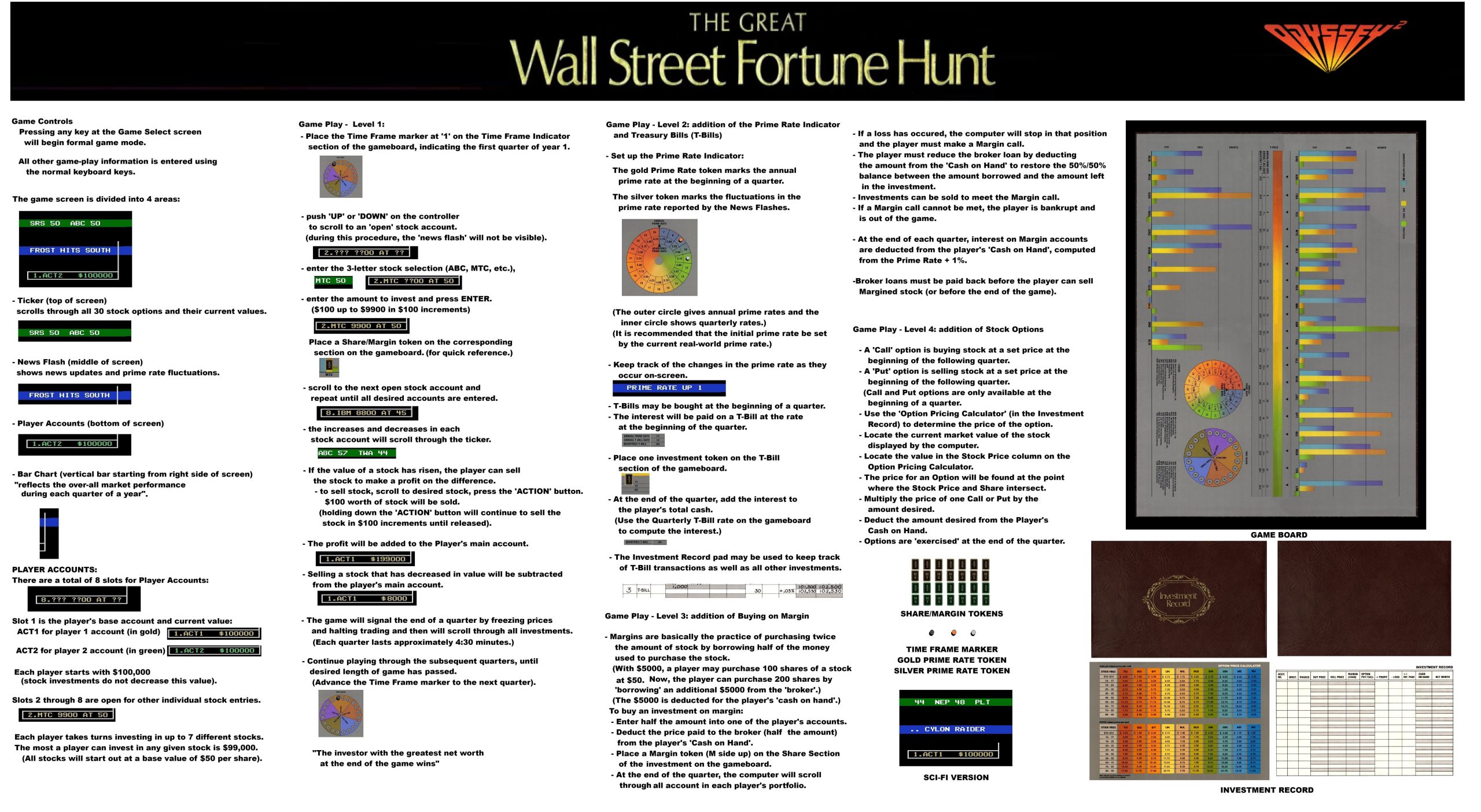

第三部:《华尔街淘金猎人》(The Great Wall Street Fortune Hunt,1982)——史上最硬核的理财模拟器

如果说前两作还是基于大众比较熟悉的奇幻和战争题材,那么系列的第三部,也是最后一部作品,则彻底走向了精英主义的顶峰,其题材之冷僻、玩法之硬核,在整个游戏史上都堪称罕见。它就是由Steve Lehner和Averrits设计团队打造的《华尔街淘金猎人》。

这是一款彻头彻尾的金融投资模拟游戏。它的游戏板不再是地图,而是一个模拟纽约证券交易所的交易图板。玩家扮演投资客,目标是在游戏设定的时间周期内,通过各种金融手段实现资产最大化。Odyssey 2主机在其中扮演的角色,是一台永不停歇的财经新闻播报机和股票行情显示器。屏幕上会不断滚动着各种虚拟公司的股价、债券利率、黄金价格,以及各种可能影响市场的“突发新闻”,比如“某国发现新油田”或者“某公司CEO宣布辞职”。

游戏的专业程度令人发指。玩家可以进行的操作包括但不限于买卖股票、投资国库券、进行保证金交易(也就是加杠杆),甚至还有在当时看来极为超前的股票期权交易。游戏的说明书里,甚至还丧心病狂地为玩家开出了一份推荐阅读书单,上面全是关于投资和经济学的专业书籍。这哪里是在做游戏,这分明是在开办一个华尔街速成培训班。

很遗憾,关于开发者Steve Lehner的生平以及他为何会构思出如此怪物的具体信息,我们几乎一无所知。相关的访谈和回忆录付之阙如,这让《华尔街淘金猎人》的诞生过程成了一个谜。可以肯定的是,这款游戏在1982年推出时,面对的是一个由青少年构成的,对《吃豆人》和《大金刚》趋之若鹜的市场。向他们兜售一款需要理解“保证金追缴”和“看涨期权”才能玩明白的游戏,其商业前景可想而知。

绝唱与遗产:一次华丽的失败,一个被遗忘的未来

“大师策略系列”在《华尔街淘金猎人》之后戛然而止。紧接着,1983年的“雅达利大崩溃”席卷了整个北美游戏产业,无数像Magnavox这样充满奇思妙想的公司和工作室被浪潮吞噬,一个狂野奔放的探索时代就此终结。当任天堂带着它的NES和《超级马力欧兄弟》重建秩序时,游戏世界已经走向了另一条截然不同的、更加纯粹的“电子化”道路。

今天,当我们回望这段历史,这个系列却闪烁着别样的光芒。它代表了一种极致的“限制下的创造力”。正是因为那可怜的64字节内存,才逼迫着开发者跳出屏幕的禁锢,将游戏体验延伸到物理世界,创造出一种全新的互动形式。在那个算力稀缺的年代,最强大的处理器,是玩家自己的大脑;最高效的存储器,是桌上的那张纸和笔。

还没有任何评论,你来说两句吧