蓝天游骑兵秘史:Intellivision那些超前又憋屈的骚操作

标签:80年代, top, 游戏机, 硬件, 美国 • 发布时间:2025年10月14日 • 评论数:0 条评论

在那个被雅达利(Atari)的铁蹄几乎踏遍的“史前时代”,有一个不信邪的“玩具佬”Intellivision,一个听起来就比对手聪明得多的名字——“智能电视”(Intelligent Television)。今天咱们就来挖一挖这个号称史上第一台16位游戏机的家伙,究竟是怎样一位被时代洪流淹没的先行者。

一、 “肌肉车”对撞“概念跑车”:一场硬件上的降维打击

时间回到上世纪70年代末,北美游戏市场的王座上,雅达利2600正用它那简单粗暴的像素块和魔性的音效,收割着无数家庭的客厅和钱包。就在这时,全球最大的玩具制造商美泰(Mattel),这个靠着芭比娃娃和风火轮小车赚得盆满钵满的巨头,眼红了。他们觉得,做游戏机嘛,不就是个带电的玩具?我们才是专业的。于是,带着这种“我上我也行”的迷之自信,美泰电子(Mattel Electronics)部门在1979年正式推出了Intellivision主机。

美泰的野心可不仅仅是分一杯羹,他们从一开始就打算上演一出“后来者居上”的好戏。他们的策略简单粗暴:全方位的技术碾压。当雅达利2600还在用那颗8位的MOS 6507处理器吭哧吭哧运算时,Intellivision直接祭出了通用仪器(General Instruments)生产的CP1610 16位微处理器。“16位”,这个在当时听起来就像来自未来的词汇,成了Intellivision最响亮的宣传口号,也让它坐实了“世界首款16位游戏机”的历史地位。这颗CPU以接近1MHz的频率运行(NTSC制式下约为895kHz)虽然按今天的标准慢得像蜗牛,但在当时,它的处理能力足以让雅达利2600望尘莫及。

光有强劲的大脑还不够,还得有能跟得上的五官。图形方面,Intellivision搭载了一块名为STIC(Standard Television Interface Chip)的定制图形芯片。它能实现160×96像素的分辨率,支持16种颜色的同屏显示,还能独立处理8个硬件精灵(Sprite)。相比之下,雅达利2600那标志性的、粗大到能砸死人的像素块和单调的色彩,在Intellivision面前简直就像是马赛克艺术对上了古典油画。更绝的是,STIC还支持硬件滚动、物体碰撞检测和自动位置处理等高级功能这些都极大地解放了CPU,让开发者能创造出更复杂、更生动的游戏画面。声音方面同样是吊打。Intellivision内置了通用仪器的AY-3-8914音效芯片(部分资料也提及AY-3-8910,功能类似)。这块芯片提供了三个独立的音频通道和一个噪音发生器能够谱写出远比雅达利那“哔哔哔”的单调噪音更丰富的旋律和音效。

然而,Intellivision身上最引人注目,也最饱受争议的,莫过于它那套看起来像是从宇宙飞船控制台上拆下来的手柄。它没有摇杆,取而代之的是一个金色的圆形方向盘,这是游戏史上第一个支持16个方向的控制器。方向盘下方,是一个拥有12个按键的数字键盘,玩不同的游戏时,还需要在上面覆盖一层对应的塑料卡片。这种设计的初衷是好的,试图通过更复杂的输入方式来匹配更复杂的游戏玩法。但在实际体验中,那个手感生硬的方向盘和毫无反馈的薄膜按键简直是玩家的噩梦,被无数人吐槽为史上最反人类的设计之一。这种“为了创新而创新”的超前设计,也预示了Intellivision叫好不叫座的悲情命运。

二、 “蓝天游骑兵”:一群躲在幕后的天才极客

拥有一身“神装”,如果没配上顶级的“驾驶员”,那也只是一堆昂贵的电子垃圾。美泰深知这一点。起初,他们像行业里的多数公司一样,将游戏开发外包。但很快,为了追求更高的利润和更强的创意控制力,美泰决定组建一支属于自己的王牌开发团队。这个决定,催生了电子游戏史上一个传奇的开发者团体——“蓝天游骑兵”(Blue Sky Rangers)。这个听起来像是特种部队代号的名字,实际上就是美泰内部Intellivision游戏程序员的统称。之所以这么神秘,是因为在那个年代,顶级程序员是比黄金还珍贵的资源,雅达利为了挖角不择手段。为了防止核心员工被竞争对手拐跑,美泰对这群天才的身份和工作地点严格保密。这支秘密部队的最初创始成员只有五个人:加布里埃尔·鲍姆(Gabriel Baum),唐·达格洛(Don Daglow),里克·莱文(Rick Levine),迈克·明科夫(Mike Minkoff)和约翰·索尔(John Sohl)。

团队的灵魂人物之一,当属唐·达格洛。这位老哥是游戏界的活化石,他的职业生涯就是一部微缩的电子游戏发展史。在美泰期间,他不仅是团队的早期核心,还主导开发了像《世界职业棒球大赛》(Intellivision World Series Baseball)这样在当时极度拟真的体育游戏。更重要的是,他在1982年创造了《乌托邦》(Utopia)这款游戏。这不仅仅是一款游戏,它被公认为是模拟经营和“上帝视角”游戏的鼻祖,比威尔·赖特的《模拟城市》早了整整七年。达格洛后来的人生也同样精彩,1983年离开美泰后,他加入了初创时期的EA(Electronic Arts),并把不少前同事也拉了过去后来还创办了风暴前线工作室(Stormfront Studios),甚至因为对行业的杰出贡献而获得了技术与工程艾美奖。

另一位值得大书特书的“游骑兵”是基斯·罗宾逊(Keith Robinson)。他在美泰期间的代表作是根据同名电影改编的《电子世界争霸战:太阳帆船》(TRON Solar Sailer)。后来,他从程序员晋升为管理层,负责监督多个平台的游戏生产。更有趣的是,在1984年美泰抛售Intellivision业务后,罗宾逊自己开了一家图形设计公司,专门为接盘的INTV公司设计游戏包装封面,直到INTV在1990年倒闭。这位老兄还是个获奖的漫画家,可以说是一位被游戏开发耽误的艺术家。

其他的“游骑兵”也都是响当当的人物。比如斯蒂芬·罗尼(Stephen Roney),他是语音合成模块Intellivoice游戏的专家,开发了《太空斯巴达》(Space Spartans)和《B-17轰炸机》(B-17 Bomber)等需要“开口说话”的游戏。里克·莱文在开发了经典的《职业保龄球》(PBA Bowling)之后,跳槽到了当时的第三方巨头Imagic,创造了《微观外科医生》(Microsurgeon)等名作。而约翰·索尔,在贡献了《太空粉碎》(Astromash)等爆款后,则被雅达利的老对手动视(Activision)挖走。这群“蓝天游骑兵”的故事,不仅仅是Intellivision的开发秘史,更是早期游戏行业人才流动、创意碰撞和公司间明争暗斗的真实写照。他们用自己的才华,赋予了Intellivision那身冰冷硬件以有趣的灵魂。

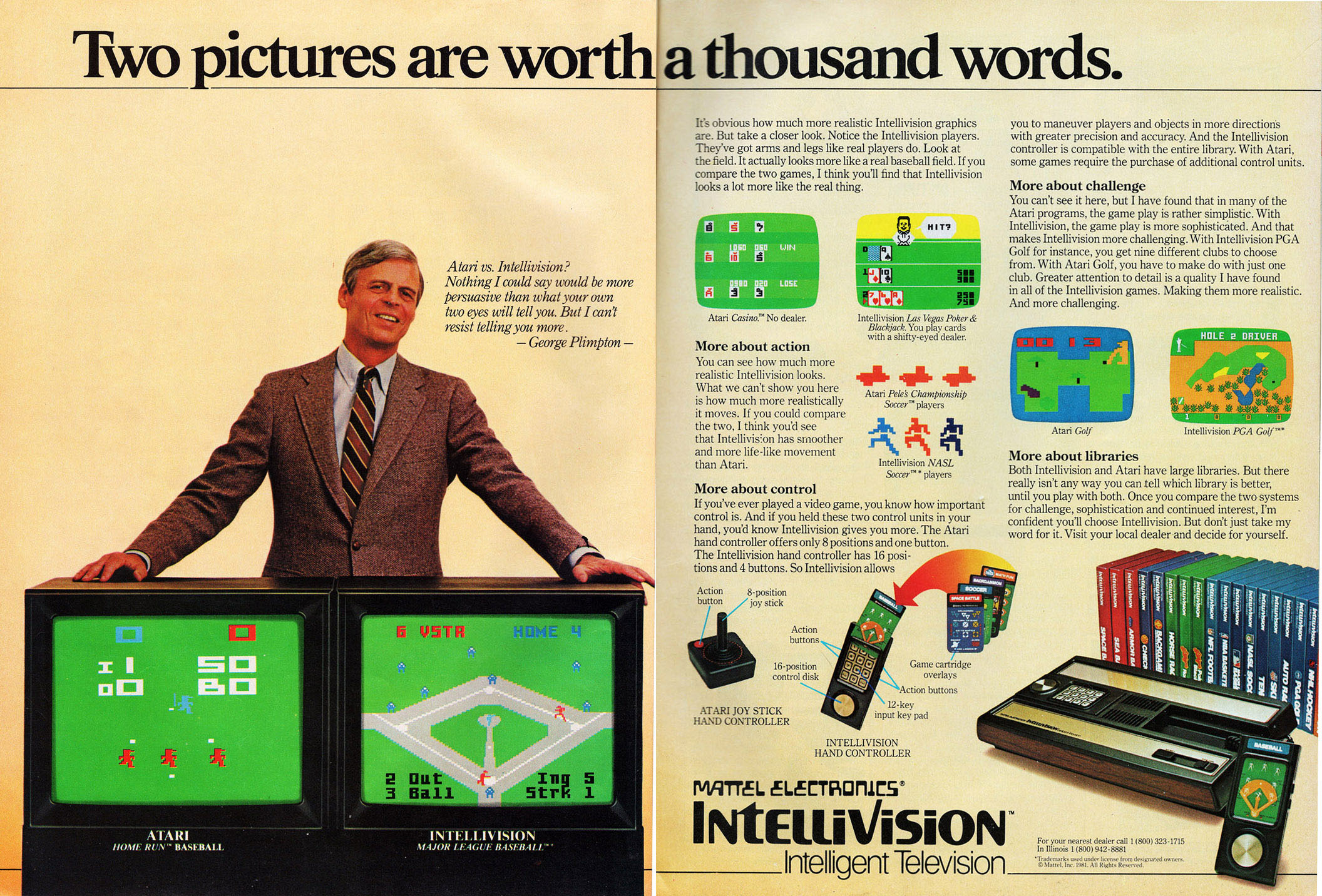

三、 电视广告里的战争与客厅里的抉择

在那个互联网远未普及的年代,电视广告就是游戏厂商的终极战场。美泰手握雄厚的营销预算,对雅达利发动了一场堪称经典的广告闪电战。他们请来了著名的体育记者乔治·普林普顿(George Plimpton)作为代言人,制作了一系列针锋相对的对比广告。广告画面简单粗暴:左边是Intellivision上看起来相对逼真、细节丰富的体育游戏画面,右边则是雅达利2600上由几个方块人组成的“火柴人体育”。普林普顿用他那充满磁性的嗓音,字正腔圆地告诉观众:“看看这对比,Intellivision显然更胜一筹。”这场教科书级的营销攻势非常成功,它精准地击中了雅达利图形能力薄弱的痛点,并成功地在消费者心中树立了Intellivision“更高级、更智能”的形象。这种强调画面和真实性的营销策略,深刻影响了后来的游戏市场竞争。

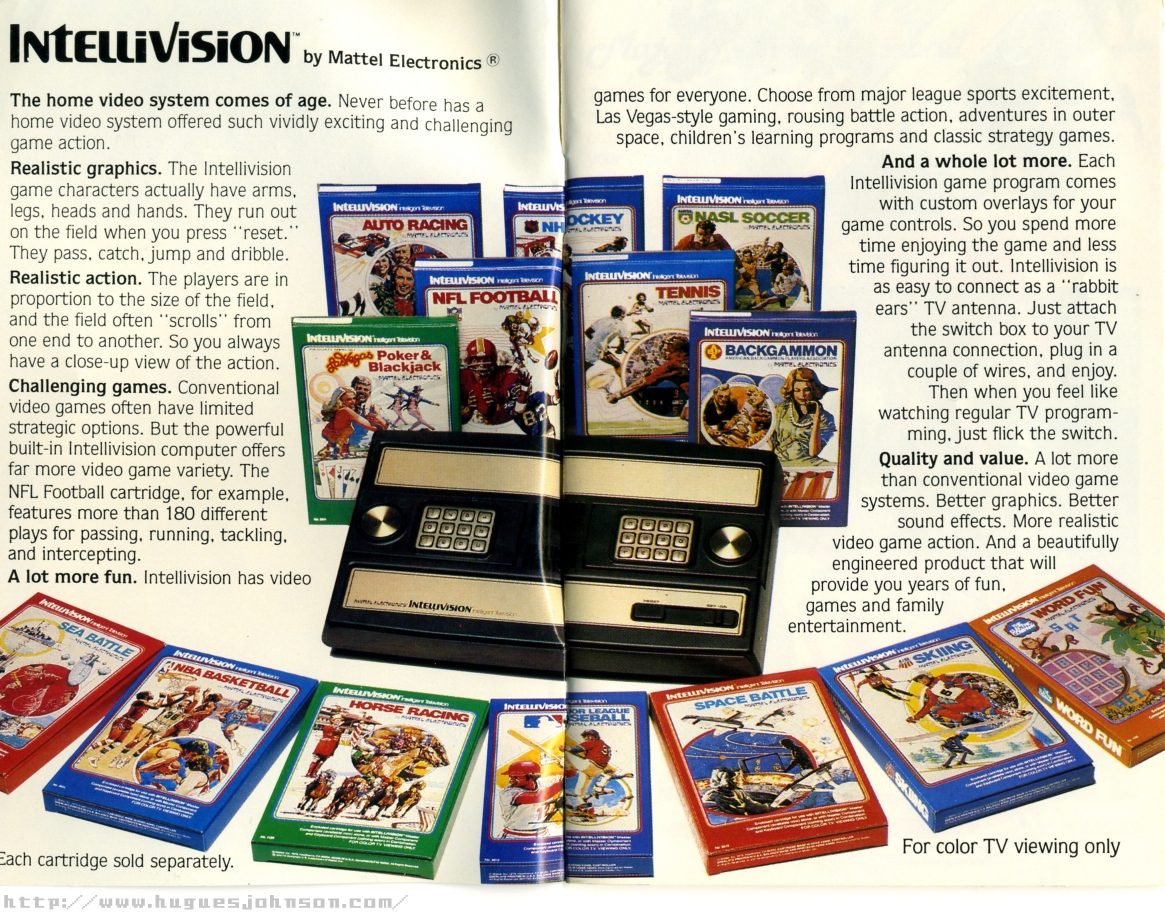

除了营销,两台主机在游戏设计哲学上也泾渭分明。雅达利2600的成功,很大程度上依赖于将其母公司旗下热门街机游戏(如《太空侵略者》、《吃豆人》)移植到家用机平台。这些游戏节奏快、规则简单,追求的是纯粹的感官刺激和即时反馈。而Intellivision则走向了另一个极端,它的游戏库里充满了需要动脑子的策略游戏、模拟游戏和规则复杂的体育游戏。从《乌托邦》的城市规划,到《世界职业棒球大赛》里的战术布置,Intellivision的游戏更像是一场场智力棋局,而不是简单的反应力测试。

然而,在市场上,深刻往往干不过通俗。尽管Intellivision在技术和游戏深度上都占据优势,但它最终还是没能撼动雅达利的霸主地位。到生命周期结束时,Intellivision在全球大约卖出了300万台虽然在1982年一度达到了200万台的销量高峰但与雅达利2600那超过3000万台的恐怖数字相比,只能算是虽败犹荣。尤其是在日本市场,由于万代代理的版本定价过高,Intellivision更是遭遇了惨败。雅达利庞大的游戏库、更早建立的品牌认知度和更亲民的价格,最终构筑了一道Intellivision难以逾越的壁垒。

四、 理想丰满,现实骨感:那些超前创新的“先烈”

纵观Intellivision短暂而辉煌的一生,它就像一个满脑子奇思妙想但动手能力欠佳的理工男,留下了无数令人扼腕的“半成品”创新。首当其冲的就是那个臭名昭著的“键盘组件”(Keyboard Component)。美泰在宣传初期就向消费者承诺,Intellivision不仅仅是一台游戏机,通过一个外接的键盘组件,它就能变身为一台功能齐全的家用电脑。这个饼画得太大,以至于无数消费者满怀期待地买下主机,结果却发现这个键盘组件一再跳票,最终也未能大规模上市。这起事件不仅让美泰信誉扫地,甚至招来了联邦贸易委员会的调查,成为压垮骆驼的重要稻草之一。

另一项创新是Intellivoice语音合成模块。这个小小的外设能让游戏“开口说话”,在当时简直是黑科技。当你玩《B-17轰炸机》时,能听到清晰的“B-17 Bomber, here!”的语音提示,那种沉浸感是前所未有的。然而,这个模块价格不菲,而且仅有寥寥数款游戏支持。对于大多数玩家来说,这只是一个昂贵且不实用的噱头。还有更超前的,Intellivision甚至是历史上第一台提供可下载游戏服务的主机。通过一个名为PlayCable的适配器,用户可以通过有线电视网络下载游戏来玩。这个理念,不就是今天Steam和PSN的雏形吗?可惜,在那个宽带还只是科幻小说的年代,这项服务覆盖范围极小,最终也无声无息地消失了。

Intellivision的命运,最终和整个北美游戏产业一起,在1983年的“雅达利大崩溃”中跌入深渊。市场雪崩,消费者信心尽失,美泰的电子部门亏损严重。1984年,身心俱疲的美泰将Intellivision的全部资产打包卖给了一家由前美泰高管组成的新公司INTV。这家公司靠着清理库存和开发少量新作,硬是让Intellivision的生命延续到了1990年,也算是一段佳话。尽管在商业上算不上成功,但Intellivision在游戏史上留下的印记却是不可磨灭的。它不仅是16位时代的开创者,还用《乌托邦》这样的作品开辟了全新的游戏类型。它的可下载游戏服务、语音合成技术,都以一种早产儿的姿态,预言了未来几十年的行业发展方向。它那备受诟病的方向盘,也是十字键(D-Pad)发明前一次重要的探索。

还没有任何评论,你来说两句吧